このページは、義民や百姓一揆、江戸時代の年貢や刑罰などのことがらについて、みなさんの自由研究の参考にするため、質問とそれに対する答えの形式で、できるだけやさしく、わかりやすくまとめたものです。

義民について知りたい

義民とはどのような人たちのことですか

「義民」とは、正義のために命をかけた人たちのことです。特に、江戸時代の百姓一揆のリーダーや、その他のぎせいになった人たちのことをいいます。

「義民」とは、正義のために命をかけた人たちのことです。特に、江戸時代の百姓一揆のリーダーや、その他のぎせいになった人たちのことをいいます。

ただし、かならずしも百姓一揆を起こした結果として亡くなることが「義民」の条件というわけではなく、南山一揆の小木曽猪兵衛、三木義民の岡村源兵衛・大西与三右衛門らのように、ぎせい者を出さずに要求をみとめさせた功績で「義民」とされている人もいます。もちろん、この場合も命がけの行動であったことには変わりありません。

『広辞苑』第七版(新村出編 岩波書店、2018年)p.733正義・人道のために一身をささげる民。江戸時代、百姓一揆の指導者などを呼んだ。義人。

『日本国語大辞典』第二版第四巻(日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編 小学館、2001年)p.270正義のために自分の命をかけて尽くす人民。また、特に近世、百姓のために一命をなげうって権力と闘った人をいう。

『新版郷土史辞典』(大塚史学会編 朝倉書店、1969年)p.120広義では世のために一身を犠牲にしてつくした民の意味であるが、狭義の歴史用語としては、江戸期~明治期の農民闘争の指導者で、多数農民の代表として処刑された者を指す。義民・義士・義人・義賊という場合の義の意味は、忠に対比されるもので、権力者・支配者に反抗して大衆庶民のためにつくした場合に用いたものであり、用語の起源は明治の自由民権運動期にあると思われる。

義民の中で有名な人はだれですか

「義民」ということばが「江戸時代の百姓一揆のリーダーや、その他のぎせいになった人たち」という意味で使われるようになったのは、江戸時代の終わりから明治時代にかけて、佐倉宗吾の物語が歌舞伎やしばいで大ヒットしたことがきっかけといわれています。

「義民」ということばが「江戸時代の百姓一揆のリーダーや、その他のぎせいになった人たち」という意味で使われるようになったのは、江戸時代の終わりから明治時代にかけて、佐倉宗吾の物語が歌舞伎やしばいで大ヒットしたことがきっかけといわれています。

そこで、有名な義民として、まずは佐倉宗吾こと木内惣五郎が挙げられますが、そのほかにも全国各地に、さまざまな義民がいたことが知られています。

『義民伝承の研究』 (横山十四男 三一書房、1985年)p.35義民という呼称が一般的になったのは、佐倉惣五郎物語が「佐倉義民伝」という名で出版され、また、惣五郎の歌舞伎脚本および芝居の外題が「佐倉義民伝」と呼ばれるようになった明治二十四年頃からのことと思われる

『百姓一揆とその作法』(保坂智 吉川弘文館、2002年)p.85一八五一年(嘉永四)、江戸中村座で「東山桜荘子」が上演された。……『藤岡屋日記』はそのヒットぶりを、「大評判大当りニて、栄東/\との大見物也」と書いている。……特に寄席では講釈師たちが、「宗吾物語の流行致し候ニ付、義民録と題号致、右講釈を致し」たという。百姓一揆の指導者で、物語が作られたり、顕彰されたりする人を義民とよぶが、そのような意味で義民いう言葉が使われたのは、この「藤岡屋日記」の記述が最初である。

■ 佐倉宗吾(木内惣五郎)

下総国公津村(今の千葉県成田市)の名主で、承応元年(1652)、佐倉藩の農民が重い年貢に苦しんでいることを将軍に直訴して、妻や子ともとともに処刑されたといわれます。

■ 杉木茂左衛門

上野国月夜野村(今の群馬県みなかみ町)の名主で、沼田藩主・真田信利が農民を苦しめていたことを将軍に直訴しました。その結果、真田家は取りつぶしとなり、年貢も軽くなりましたが、茂左衛門ははりつけとなったので、「磔茂左衛門」とよばれます。

■ 多田加助

信濃国中萱村(今の長野県安曇野市)の元庄屋で、貞享3年(1686)、年貢を軽くするよう松本藩に願い出ようとしたところ、加助に味方した農民1万人が松本城のまわりにあつまりました。加助は城の近くでさわぎを起こしたとしてはりつけになりました。

■ 松木庄左衛門

若狭国新道村(今の福井県若狭町)の庄屋で、小浜藩に年貢を下げるようくり返し願い出ました。その結果、年貢は引き下げられましたが、承応元年(1652)にはりつけになりました。

義民はどこに、どれくらいの人数がいたのですか

実は、このホームページで解説しているおよそ200人のほかにも、もっとも多くの義民がいたことがわかっています。

『近世義民年表』という本の中では、義民としての物語や言い伝えをもっている人で、お墓やほこら、お堂にまつられていたり、法事やお祭りが行われている人がいないかどうか調べたところ、おそよ2,000人が見つかったといいます。

そうすると、全国各地に2,000人くらいは義民がいたということになりますが、義民が生まれるきっかけとなる百姓一揆が多い場所と少ない場所とがありますので、「百姓一揆」についての説明も見てください。

『近世義民年表』(保坂智 吉川弘文館、2004年)p.1①特定の人物の活動を中心に、百姓一揆などが物語化されたり、伝承されたりしていること、②なんらかの形で顕彰活動が展開していること、という2点を基準として義民を確定した。彼らは日本各地に存在し、本書に収録した事例数は572件にのぼり、義民の数としては2000名近くに達している。

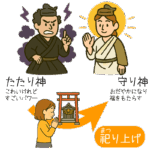

神様になった義民がいるのですか

はい。義民の中には、神様(〇〇霊神、〇〇大明神、若宮神社などの名前が多い)として、または、仏様(地蔵、観音など)としてまつられている人が多くいます。

はい。義民の中には、神様(〇〇霊神、〇〇大明神、若宮神社などの名前が多い)として、または、仏様(地蔵、観音など)としてまつられている人が多くいます。このホームページの中でも、次のように50例以上の義民をまつる神社やほこらを取り上げています。

神様になった義民のほこら・神社一覧(写真)

昆野八郎右衛門

昆野八郎右エ門神社

佐藤甚助

甚助神社

佐藤仁左衛門

青田神社

鈴木源之丞

喜国神社

堀江六之丞

六之丞八幡宮

遠藤兵内

関兵霊神社

椎名源治

山神源治宮

佐倉宗吾

口之宮神社

山田藤右衛門

土神宮

平藤治

藤尾社

下田隼人

錦織神社

大竹与茂七

五十志霊神社

涌井藤四郎

口之神社

栂野彦八

四方神社

和田佐助

佐助大明神

松木庄左衛門

松木神社

金子重右衛門

金重大明神

原助弥

二斗八升神社

多田加助

貞享義民社

平林新七

新七稲荷

堀内勇吉

勇吉宮

増田与兵衛

与兵衛明神

野木久右衛門

萩原神社

友野与右衛門

芦ノ湖水神社

川口市郎兵衛

青嶋八幡宮神社

遠藤藤五郎

藤五郎神社

中条右近太夫

井之宮神社

平方村新左衛門

平方神明社

土川平兵衛

保民祠

赤松源右衛門

光国稲荷

西尾六右衛門

さいの木神社

夏梅太郎右衛門

夏梅神社

滑甚兵衛

置塩神社

吉松仁右衛門

富貴神社

山中一揆義民

小桜神社

義民四人衆

義民祠

岡新左衛門

多賀社

山口吉右衛門

五社神社

井上秀

秀塚神社

大西権兵衛

七義士神社

平井兵左衛門

平称霊神

村上平兵衛

平兵衛神社

今村久兵衛

若宮社

中平善之進

若宮神社

高橋安之丞

若宮八幡宮

義民六人士

六之神社

高松八郎兵衛

八竜天神社

冨田才治

冨田神社

岩本源三

源三神社

佐土原基右衛門

板屋原神社

和泉新三郎

若宮神社

広瀬屋清七郎

川西彰魂社

福豊十六人衆

伊曽島神社

義民が神様としてまつられた理由は何ですか

ほかにも、命がけの役目である百姓一揆の頭取(リーダー)を引き受けてもらうにあたって、一揆がもとで亡くなった場合に神さまとしてまつる約束を、その人が生きているうちからしていた例さえあります。

『百姓一揆とその作法』(保坂智 吉川弘文館、2002年)p.154一八六七年(慶応三)但馬国奈佐組一一ヵ村は、安石代を求める一揆を計画し、契状を作成した。宿預け、手鎖、首鎖、遠流、入牢、死罪の処罰を想定し、それぞれに対する金銭による補償額を決めたが、それにとどまらず、「右等ニ付功分有之、願成就之上は、四郡と石代大明神と悦込、御供米弐石ツ、年々遣シ可申事」(「三宅家文書」)と定めている。

■ 遠藤兵内

遠藤兵内は、「伝馬騒動」という百姓一揆で罪を問われ、明和3年(1767)に処刑されました。それからおよそ100年がたった文久3年(1863)、村人のためにぎせいになった兵助は、火災よけ・病気よけ・裁判に勝つなどのごりやくを期待した人たちによって、「関兵霊神」という神さまとしてまつられました。

『歴史』第55輯(東北史学会編 東北史学会、1980年)pp.61-62兵内くどき……今年文久三つの年に、花の三月追善供養、神に祀りて祠をたてて、……火難病難公事訴訟事、かけし願いはいかなる事も、成就するとぞ……

■ 鈴木源之丞

明和元年(1764)、宇都宮城の城下町に4万5千人が集まり打ちこわしをしたときのリーダーとして、鈴木源之丞が打ち首となりました。その後、宇都宮に大水が押しよせたのは源之丞のたたりだといううわさが広まり、たたりをしずめるために「喜国大明神」というほこらにまつられました。

義民のたたりにはどんなものがありますか

病気や体のおとろえで自然に亡くなったのであればともかく、百姓一揆の責任を負って処刑されたのであれば、いろいろとうらみに思っただろうと人びとが考えるのも無理からぬことです。

具体的なたたりとしては、火事や大水などの自然災害のほか、大名家の取りつぶし、関係者の死亡などがありますが、イネに虫がついて不作になるのもたたりのせいとされました。

しかし、こうしたたたりがきっかけて神様としてまつられ、逆に豊作などのよいことをもたらす守り神になってくれた例もあります。

『淡路島の民俗』(和歌森太郎編 吉川弘文館、1964年)pp.296-297才蔵は天明2年(1782)の百姓一揆の指導者であり、一揆が弾圧され、同年の2月23日に処刑された。ところが、村人は遺骸を放置したまま供養しなかったので、毎年その遺執が虫となり、稲について不作を招来するという。この虫を「才蔵虫」とよぶ。そこで大宮寺の住職が中心となり、地蔵に祀りこめ、才蔵の命日2月23日(現在は春の彼岸)を縁日として、村中集まり、獅子舞などを出して供養することになったという。やがて才蔵地蔵は信心すれば虫除けに効くと語られ、守札が寺から出され、近隣の村々にも信仰が広がった。明治末年には、大宮寺境内に、「天明志士」の記念碑が建立されている。

「平吉霊神」にしろ「才蔵地蔵」にしろ、生前世直しを求め死後祟り神となり、後に福神化してはやり神となっていったのである。

たたりの言い伝えがある義民一覧

| 名前 | 言い伝え |

|---|---|

| 朝来村三兵衛 | イネの害虫ヨトウムシが大量発生したのはたたりのせいとされ、「三兵衛虫」という名前がついた。 |

| 飯野八兵衛 | 大水で挙母城が建てられなくなったのはたたりのせいとされ、お墓や供養塔がつくられた。 |

| 和泉新三郎 | お墓が村人にたたるので、ほこらをつくって「若宮」という神様としてまつった。 |

| 岩野平左衛門 | 火事が起きたのはたたりのせいだとして、「岩平大権現」という神社を建ててまつった。 |

| 大竹与茂七 | 新発田城の城下町に起きた大火はたたりによる「与茂七火事」とされ、おそれた藩主が神としてまつった。 |

| 大原騒動義民 | 代官の妻が自さつ、代官も目の病気になり、百姓一揆で死刑になった人たちのたたりのせいだとうわさされた。 |

| 木内惣五郎 | 佐倉藩の堀田家が取りつぶしになったのはたたりのせいとされ、後の藩主が「口之宮明神」という神社にまつったと伝わる。 |

| 木料村与七 | 武士が腹痛になったり藩の船が大風にあうなどのたたりがあったので、お墓の場所を移動させて向きを変えた。 |

| 佐土原基右衛門 | 火事や代官の病気がたたりのせいとされ、火事をふせぐために稲荷社をつくることが藩によりみとめられた。 |

| 井上秀 | 東向きに建てたはずのお墓が西を向くので、うらみで庄屋のほうを向いてしまうのだとうわさされた。 |

| 白井半左衛門 | 遺言どおりに大火事が起きたとき、白馬にまたがる半左衛門の姿を見た人が続出したので、供養塔を建てた。 |

| 鈴木源之丞 | たたりで城下に「源之丞洪水」が起きたので、ほこらを建てて「喜国大明神」としてまつった。 |

| 平藤治 | 亡くなった後に村でよくないことが起きたので、たたりをおそれて権現さまとしてまつった。 |

| 高橋安之丞 | 打ち首になった首が自宅まで飛んでいっだ、役人が亡くなったなどのたたりがうわさされ、「若宮神社」が建てられた。 |

| 多田加助 | 藩主の気がふれて水野家が取りつぶしとなったため、たたりをしずめるためほこらにまつった。 |

| 中筋才蔵 | たたりでイネの害虫「才蔵虫」が出るので地蔵をつくってまつったところ、かえってイネの守り神になった。 |

| 中平善之進 | 処刑の日に暴風雨があったのはたたりのせいとおそれられ、藩主が「お城八幡」にまつった。 |

| 福田助六 | 打ち首にした代官の身の回りで不幸なことが重なったため、おそれた代官が供養塔を建てた。 |

| 布施村弥五郎 | 打ち首になった場所で水の入ったビンをほり当てた人が亡くなり、その場所がたたり地としておそれられた。 |

| 遍照坊智専 | 亡くなった次の年からイネの害虫ウンカが大量発生したので、島内のいろいろな場所に供養塔がつくられた。 |

| 山田藤右衛門 | 村で悪い病気が流行したのはたたりのせいだとして、ほこらをつくってまつった。 |

| 吉松仁右衛門 | 亡くなるときに「津和野の町を三度焼きはらう」と言ったとおり大火が起きたので、神社やお堂を建ててまつった。 |

| 村上平兵衛 | 人びとのために一揆を起こしたのに供養がなかったので、たたりにより虫がわいた。 |

| 河合伊左衛門 | ある人の夢に出て「だれも供養してくれないので害虫になる」と言ったことから、虫祭をしてほこらにまつった。 |

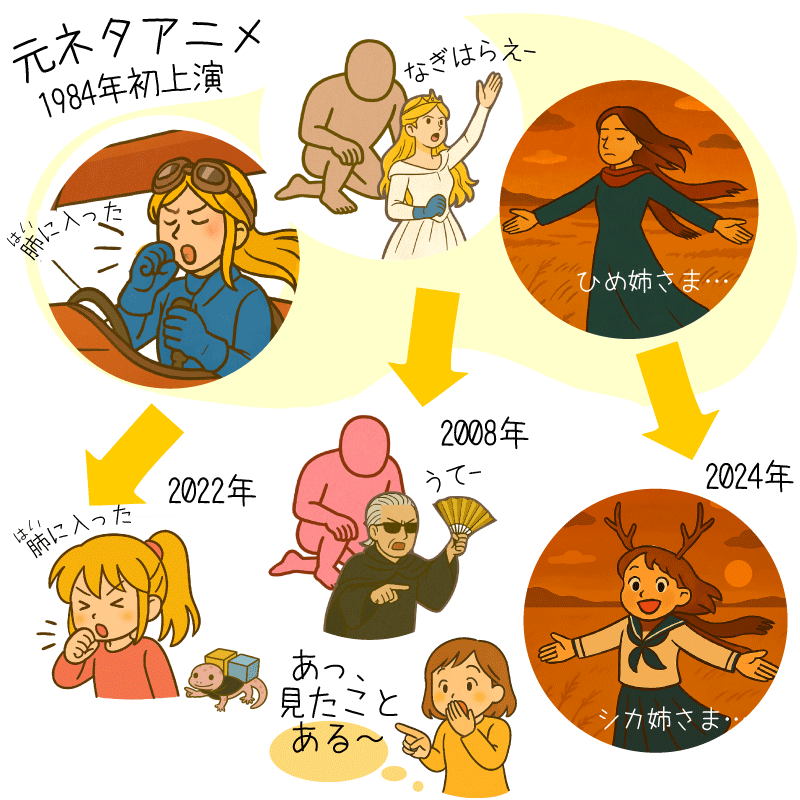

義民の言い伝えは本当にあったことですか

たとえば、全国各地に義民についての次のような言い伝えが残っています。

義民が処刑される日、藩主は考えを改めて、罪をゆるす使者を急いで刑場に送った。

義民が処刑される日、藩主は考えを改めて、罪をゆるす使者を急いで刑場に送った。このままでは処刑の時間に間に合わないと思った使者は、遠くから処刑を中止する合図をした。

ところが、それを早く処刑しろという意味だとかんちがいした役人により、不幸にもそのまま処刑されてしまった。

■ このホームページの中だけでも10事例

しかし、場所や時代がまったくちがうのに、同じような言い伝えがあまりにも多くありすぎるのはおかしなことです。

しかし、場所や時代がまったくちがうのに、同じような言い伝えがあまりにも多くありすぎるのはおかしなことです。

おそらく、すでに元になる別の義民物語があって、あまりにもおもしろく感動的だったため、それぞれの義民の言い伝えを後から変えてまねをした人がいたのではないでしょうか。だからこそ、「どこかで見たことがあるような話の筋書き」がこれほど多いのです。

そうすると、わたしたちが聞いている言い伝えの中には、本当にあったこととそうではないことが混じりあっているおそれがあります。

もしも本当のことを知りたければ、元になる物語を見つけて言い伝えと同じ部分を取りのぞくか、または義民がいたころの藩や名主の日記、裁判の判決書、お墓や供養塔に書かれた文字、その他古い文書を調べて、言い伝えに照らし合わせてみることが必要です。

使者が間に合わなかった(赦免使遅延)という言い伝え一覧

| 名前 | 言い伝え |

|---|---|

| 池田三郎左衛門 | 裁判をやり直して死罪に当たらないことがわかったので使者が送られた。使者は「遠声橋」から処刑を中止するよう大声でさけんだが、間に合わなかった。 |

| 杉木茂左衛門 | 輪王寺宮が命ごいをして罪をゆるすことになり、使者が送られたが間に合わなかった。この使者は責任を感じて切腹したが、その場所には地蔵が建てられた。 |

| 小村田之助 | 藩主が処刑中止を決めて使者を送ったが、間に合わないと思った使者は遠くで白旗をふった。その場所が今の「白旗神社」で、役人は処刑の合図とかんちがいして田之助を処刑した。 |

| 今村久兵衛 | 処刑直前、使者が早馬でかけつけ、扇をふって中止の合図をした。役人は処刑の合図とかんちがいして、すぐに久兵衛をやりでついた。 |

| 和田佐助 | 処刑直前、使者が早馬でかけつけ、橋の3枚目の板をふんで中止をさけんだが、それを役人が処刑の合図と聞きまちがえたので、その橋を「三枚橋」というようになった。 |

| 増田与兵衛 | 藩主が中止の使者を送ったが、「待て」とさけんだ使者の姿を見た役人が「早くしろ」の意味だとかんちがいし、使者が着く前に処刑されてしまった。 |

| 多田加助 | 鈴木伊織という武士が藩主をいさめて処刑中止のゆるしを得た。伊織はみずから使者として松本に走るが、馬がたおれて気を失い、処刑には間に合わなかった。 |

| 松原清介 | 大川伊左衛門という武士が幕府老中から処刑中止のゆるしを得たが、使者が着いたのは処刑が終わった次の日だった。 |

| 園田道閑 | 藩からの使者が茶店で焼きもちを食べていておくれた。遠くから笠を取って「待て」と合図したが、早くしろという合図とかんちがいされ処刑されてしまった。 |

| 吉松仁右衛門 | 大目付・大谷甚左衛門は藩主から処刑を待つようにとのゆるしを得た。しかし、不正をした役人らは柿木の渡しで川止めをしたため、使者は処刑に間に合わなかった。 |

百姓一揆について知りたい

百姓一揆とは何ですか

江戸時代、重い年貢や専売制、役人の不正、その他領主の政治のあり方に対して、当時の法律に合わない方法で、百姓が団結して反対した運動のことをいいます。これには強訴・越訴・逃散・打ちこわしのような方法がありました。

江戸時代、重い年貢や専売制、役人の不正、その他領主の政治のあり方に対して、当時の法律に合わない方法で、百姓が団結して反対した運動のことをいいます。これには強訴・越訴・逃散・打ちこわしのような方法がありました。

「世直し一揆」の中でも、領主を直接相手にせず、名主や大商人のやしきをおそったものや、明治時代に新政府の政治に反対する目的で行われたものも、ここでいう「百姓一揆」にふくまれます。

幕府は百姓がおおぜいで集まってよからぬ相談をすることを「徒党」、「徒党」をした上で強いて願い事をすることを「強訴」、申し合わせて村を立ちのくことを「逃散」と定め、高札を立てたり五人組帳に記すなどしてきびしく禁じました。

また、強訴などのリーダーのことを「頭取」とよび、死罪に当たる罪であると定めましたが、いっぽうで領主がまちがったことを百姓に申し付けているときは刑罰を軽くすることや、年貢の未納がないときは重い刑罰を課さないことも定めています。

| よび方 | 説明 |

|---|---|

| 強訴 | 百姓が集団で役所におしかけて要求を無理強いすること。 |

| 越訴 | 本来の手続きを飛ばして上の役人や領主に対してうったえ出ること。 |

| 逃散 | 百姓が申し合わせて耕作をやめて山の中やほかの領地へにげること。 |

| 打ちこわし | 名主や大商人などの家や道具をこわして損害を与えること。 |

『徳川禁令考』第5帙(菊池駿助編 司法省庶務課、1895年)p.296明和七寅年四月

徒党強訴逃散訴人之儀高札

定

何事によらすよろしからさる事に百姓大勢申合候を徒党ととなへ、徒党して志ゐてねかひ事企るを強訴といひ或ハ申合せ村方立退候をてうさんと申従前之御法度ニ候……

『徳川禁令考』後集第2帙(菊池駿助編 司法省庶務課、1895年)p.149◯廿八 地頭江対し強訴其上致徒党逃散之百姓御仕置之事

寛保元年極

一 頭取 死罪

一 名主 重キ追放

一 組頭 田畑取上 所払

一 惣百姓 村高ニ応シ 過料

但、地頭申付非分有之ハ、其品ニ応し、一等も二等も軽く可相伺、未進於無之ハ、重キ咎ニ不及事

『百姓一揆の研究』(黒正巌 岩波書店、1928年)p.1茲に百姓一揆といふは、徳川時代の中央集権的封建社会に於ける身分的被支配階級たる農民が、支配関係に基きて必然的に生ずる精神的并びに物質的圧迫苦痛を軽減し又は脱却せんが為めに、武士階級に対して消極的又は積極的抵抗を企つる違法的団体運動を総称する。

『百姓一揆の年次的研究』(青木虹二 新生社、1966年)p.34逃散は文字どおり農民が自己の耕作地を放棄して逃亡すること……越訴とは訴訟の手つづきのさい順序に従わず、段階をとびこして行なうもの……強訴は農民が実力行使に及んだものを指し、さらに破壊をともなえば打ちこわしとなる

百姓一揆は時代によるちがいがあるのですか

江戸時代のはじめのころは、佐倉宗吾のように、村役人がひとりで年貢の引き下げなどを将軍や藩主に直訴し、直訴の罪で処刑されてしまうかわりに、村人の願いごとはかなえられるという「代表越訴型一揆」が主流でした。

その後、村全体が参加する大がかりな「惣百姓一揆」へと発展し、幕末のころになると、社会そのものを変えようとする「世直し一揆」が起きるようになった、というのがこれまでの通説です。

しかし、その後の研究によって、直訴をしても罰を受けなかったケースがいろいろと発見され、直訴は実は死罪に当たるような重い罪ではなかったことが明らかになりました。

そうすると、義民の言い伝えはどこまで正しいのか、義民の死とひきかえに要求を実現する「代表越訴型一揆」は本当にあったのかという疑問も生まれてきています。

| 時期 | 種類と説明 |

|---|---|

| 前期 | 代表越訴型一揆 村役人が村を代表して年貢の引き下げなどを領主に対して直訴する |

| 中期 | 惣百姓一揆 村役人・本百姓・水呑百姓までをふくめた村人すべて、または二つ以上の村で協力して領主に強訴する |

| 後期 | 世直し一揆 社会全体を変えようとして本百姓・水呑百姓らが村役人と領主のどちらに対しても強訴や打ちこわしをする |

『明治維新の社会構造』(堀江英一 有斐閣、1954年)p.91多くの農民一揆をこうした類型に厳密にはめこむことはむづかしいが、一般的にいって農民一揆は代表越訴型→惣百姓一揆型→世直し一揆型と発展したとみて差支なかろう。

『百姓一揆とその作法』(保坂智 吉川弘文館、2002年)pp.53-54、p.89将軍へ直訴することを幕府は認めるはずはなく、ひとたびそれを行えば、訴願内容のいかんにかかわらず、佐倉惣五郎がそうであったように不敬きわまりない行為として磔などの極刑に処せられる、というのが一般的な常識であろう。しかし、『徳川実紀』という幕府の正史に記されていたことは、将軍直訴という行為そのものでは逮捕・処罰されなかったという事実である。……

越訴することによっては処刑されないことが明らかな以上、義民物語への全面的な再検討と、それによって導き出されてきた代表越訴時代という認識の再検討が必要なのである。

百姓一揆はいつ、どこで、どれくらいの件数が起きたのですか

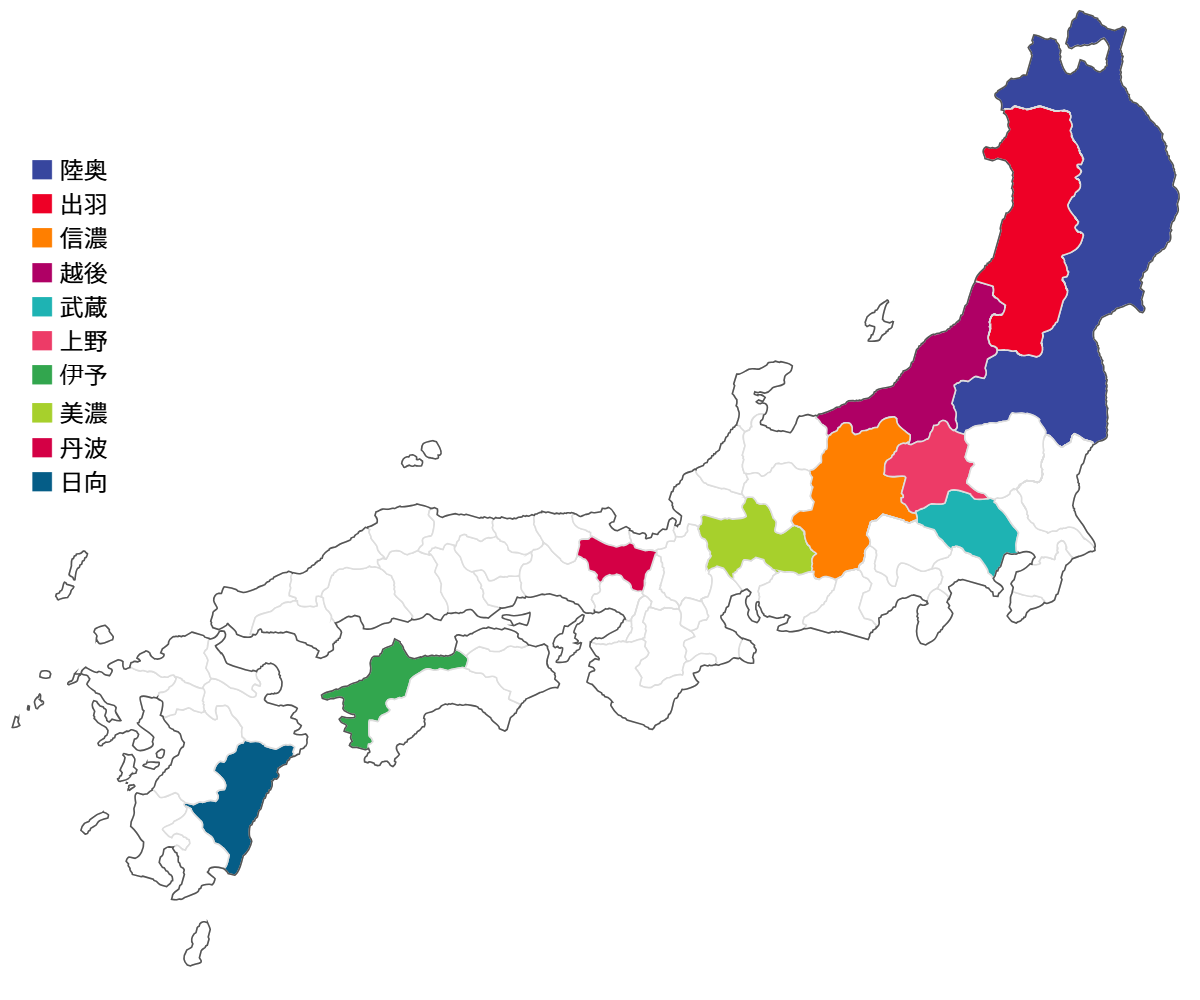

以下は百姓一揆がいつ、どこで、どれほどの件数が起きたかを示すグラフや地図ですが、年表と照らし合わせてみると、どのような背景から百姓一揆が起こりやすくなったのかがわかります。

また、この時代の日本は「陸奥国」、「出羽国」、「信濃国」などの「国」にわかれていました。「国」ごとの面積や人口がちがうのでそのまま比べることはできませんが、百姓一揆が多いところとそうでないところがあるのがわかります。

| 年代 | できごと | |

|---|---|---|

| 1590 | 豊臣秀吉の天下統一 |  関白・豊臣秀吉は、小田原の北条氏をたおして天下を統一した。この間、全国で検地と刀狩を進め、土一揆や一向一揆をふせぐとともに、武士と農民の身分を区別した。 関白・豊臣秀吉は、小田原の北条氏をたおして天下を統一した。この間、全国で検地と刀狩を進め、土一揆や一向一揆をふせぐとともに、武士と農民の身分を区別した。 |

| 1637~1638 | 島原の乱 |  きびしい年貢の取り立てやキリシタンの弾圧に対し、天草四郎らおよそ4万人が原城にたてこもり、幕府軍と戦って敗れた。 きびしい年貢の取り立てやキリシタンの弾圧に対し、天草四郎らおよそ4万人が原城にたてこもり、幕府軍と戦って敗れた。 |

| 1716~1745 | 享保の改革 |  8代将軍・徳川吉宗は、上米の制を定めたほか、定免法の採用や新田開発を行い、幕府財政の立て直しをはかった。 8代将軍・徳川吉宗は、上米の制を定めたほか、定免法の採用や新田開発を行い、幕府財政の立て直しをはかった。 |

| 1732 | 享保の大ききん |  長雨と冷夏、ウンカ(虫)の発生により西日本では米が実らず、うえ死にする人が続出した。1733年には江戸で打ちこわしが起きた。さつまいもが広まるきっかけとなった。 長雨と冷夏、ウンカ(虫)の発生により西日本では米が実らず、うえ死にする人が続出した。1733年には江戸で打ちこわしが起きた。さつまいもが広まるきっかけとなった。 |

| 1782~1788 | 天明の大ききん |  悪天候と浅間山の大ふん火で東北地方を中心に作物がとれなくなった。全国で90万人以上がうえ死にまたは病死したという。 悪天候と浅間山の大ふん火で東北地方を中心に作物がとれなくなった。全国で90万人以上がうえ死にまたは病死したという。 |

| 1787~1793 | 寛政の改革 |  老中・松平定信は質素倹約につとめ、棄捐令を発して旗本・御家人の借金をなくすとともに、囲米の制で米をたくわえさせた。 老中・松平定信は質素倹約につとめ、棄捐令を発して旗本・御家人の借金をなくすとともに、囲米の制で米をたくわえさせた。 |

| 1833~1839 | 天保の大ききん |  大雨と冷害で東北地方を中心に不作となり、関東でも米のねだんが高くなり、打ちこわしが相次いだ。役人の不正を見かね大塩平八郎が反乱を起こした。 大雨と冷害で東北地方を中心に不作となり、関東でも米のねだんが高くなり、打ちこわしが相次いだ。役人の不正を見かね大塩平八郎が反乱を起こした。 |

| 1841~1843 | 天保の改革 |  老中・水野忠邦は、都市部の農民を人返し令で村に返すいっぽう、株仲間の解散で物のねだんを引き下げ、上知令で幕府財政を強化しようとした。 老中・水野忠邦は、都市部の農民を人返し令で村に返すいっぽう、株仲間の解散で物のねだんを引き下げ、上知令で幕府財政を強化しようとした。 |

| 1853 | 黒船来航 |  アメリカ東インド艦隊のペリー率いる黒船が浦賀沖に現れ、開国を要求した。その後、貿易がさかんになるにつれ米や油の値段も高くなり、人びとの生活は苦しくなった。 アメリカ東インド艦隊のペリー率いる黒船が浦賀沖に現れ、開国を要求した。その後、貿易がさかんになるにつれ米や油の値段も高くなり、人びとの生活は苦しくなった。 |

* 令制国地図ジェネレイターにより作成

『百姓一揆総合年表』(青木虹二 三一書房、1975年)

年次別一揆件数(天正18~慶応3) 百姓一揆 都市騒擾 村方騒動 合計 総計 3,212 488 3,189 6,889

百姓一揆が発生した理由は何ですか

百姓一揆が発生した理由はいろいろですが、ふつうは書面に箇条書きにしたうったえを百姓側から領主に差し出すものですので、こうしたうったえを調べてみると、どのような理由なのかがわかります。

百姓一揆が発生した理由はいろいろですが、ふつうは書面に箇条書きにしたうったえを百姓側から領主に差し出すものですので、こうしたうったえを調べてみると、どのような理由なのかがわかります。

たとえば、次のような理由が挙げられます。

年貢を集める時期を先延ばしにしてほしい

夫食(食べるためのお米)をわけてほしい

税金がとなりの藩よりも高すぎるので安くしてほしい

物のねだんが高いので安くなるようにしてほしい

借金の利息が高いので安くしてほしい

専売制(藩が特産物を強制的に農民から買い取る方法)をやめてほしい

不正な役人や名主を追い出してほしい

百姓はどこまでも弱い存在だったのですか

たとえば、代官を本当にたおしてしまった「龍門騒動」、家老を切腹に追いこんだ「武左衛門一揆」、町人が自治を行った「新潟明和騒動」、百姓が役人を論破した「加茂騒動」などを挙げることができます。

■ 龍門騒動

1人の百姓をきりころした後、代官所の屋根にのがれて降参しようとした代官を、百姓たちが屋根から落として竹やりでつきころした。

■ 武左衛門一揆

武左衛門が指揮する1万人の百姓が「たぬき役人は帰れ」などと悪口をいいながら宇和島城近くの河原に押し寄せ、藩の家老を百姓の目の前で切腹に追いこんだ。

■ 新潟明和騒動

新潟の町から役人を追い出し、米手形の発行や借金の利息制限、もめごとの仲裁など、涌井藤四郎ら町人がみずから政治を行った。

■ 加茂騒動

つかまった頭取(リーダー)の松平辰蔵が「農民といえば『天下のお百姓』といわれるくらいたいせつなものだ。お百姓がけがでもしたら大変だ。」などと言って取り調べをする役人を論破しまくった。

江戸時代の税金について知りたい

江戸時代の税金にはどんな種類がありましたか

江戸時代の百姓が負担していた税金のうち、主なものは「本年貢」ともいわれる「本途物成」で、米の生産量が基準になっていました。このように江戸時代は米を中心に世の中のしくみが成り立っていたので、「米づかいの経済」ともよばれます。

江戸時代の百姓が負担していた税金のうち、主なものは「本年貢」ともいわれる「本途物成」で、米の生産量が基準になっていました。このように江戸時代は米を中心に世の中のしくみが成り立っていたので、「米づかいの経済」ともよばれます。

そのほかにも「小物成」や「高掛物」のような雑税がありました。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 本途物成 | 検地によって石高が決められた田畑ややしきなどに課せられる税金で、「本年貢」ともいいます。 |

| 小物成 | 山・川・原野などの利用に対して課せられる税金で、「小年貢」といわれることもありました。 |

| 高掛物 | 村高に応じて課せられる税金で、たとえば幕府領では「高掛三役」といわれる伝馬宿入用(馬の継ぎ立てや宿場の費用)、六尺給米(江戸城の台所の人件費)、蔵前入用(米を納める蔵の費用)が代表的でした。 |

| 国役 | 朝鮮通信使の来訪や将軍の日光社参など、臨時の費用をまかなうために幕府が一国単位で課した税金のことです。 |

| 夫役 | 道路や河川の工事などのために領主へ労働力を差し出すことで、お金で代用されることもありました。近くの宿場町のために人や馬を差し出す「助郷役」などもふくまれます。 |

検地とは何ですか

年貢は土地の生産量をあらわす「石高」をもとに決まります。その「石高」を決めるために、土地の面積や等級を調べることを「検地」といいました。

年貢は土地の生産量をあらわす「石高」をもとに決まります。その「石高」を決めるために、土地の面積や等級を調べることを「検地」といいました。

江戸時代には、豊臣秀吉が行った日本全国を対象とする「太閤検地」の石高をそのまま使う地域もあれば、領主が検地をしなおして新しい石高を決めた地域もありました。

なかには、田んぼの本当の面積よりも大きな面積になるような強引な検地をして、年貢を多く取り立てようとした領主もおり、これが百姓一揆の理由になったことがあります。

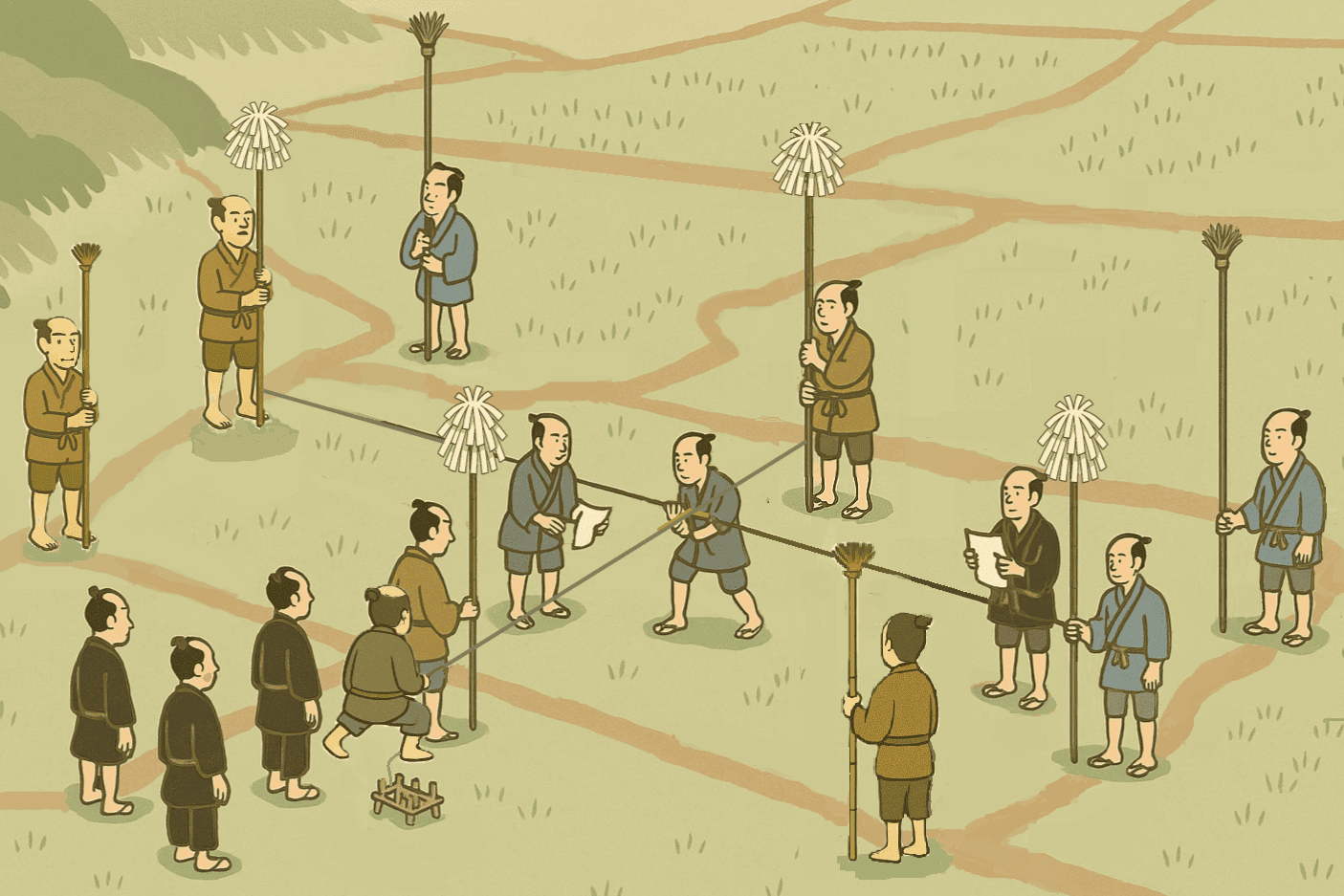

検地ではどうやって面積を調べたのですか

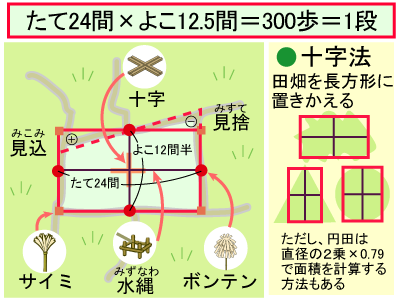

検地をするにあたっては、田んぼの4すみにサイミ竹を、その中間にボンテン竹を立てて目印にします。向かい合うボンテンを水縄で結び、真ん中で直角にまじわっていることを、十字とよばれる木の道具でチェックします。

検地をするにあたっては、田んぼの4すみにサイミ竹を、その中間にボンテン竹を立てて目印にします。向かい合うボンテンを水縄で結び、真ん中で直角にまじわっていることを、十字とよばれる木の道具でチェックします。

このように、田んぼを長方形に見立てて縦と横の長さをはかり、「縦✕横=面積」の公式で面積を求める「十字法」とよばれる方法がよく用いられていました。なお、この時代には長方形の長い辺を縦、短い辺を横とするのがふつうでした。

もちろん、すべての田んぼが長方形に近いかたちをしているわけではありません。この場合、サイミ竹で囲まれた長方形の外側にある田んぼの一部を「見捨」、長方形の内部にある田んぼの外側の土地を「見込」として、 「見捨」と「見込」の面積が同じになるようにサイミ竹やボンテン竹の位置をうまく調整して、無理にでも長方形をつくるようにしていました。

昔はメートルやヘクタールのような単位ではなく、長さをあらわすのに間、面積をあらわすのに町・段・畝・歩のような単位を使っていました。

例でいえば、この田んぼは縦が24間、横が12間半の長方形とみなすことができるので、その面積は24✕12.5=300歩、すなわち1段ということになります。

| 単位 | 説明 |

|---|---|

| 間 | およそ1.82メートル |

| 町 | 3000歩(およそ9917平方メートル) |

| 段 | 300歩(およそ991平方メートル) |

| 畝 | 30歩(およそ99平方メートル) |

| 歩 | 1間✕1間(およそ3.3平方メートル) |

『検地―縄と竿の支配』(神崎彰利 教育社、1983年)pp.44-45その丈量は、まず一筆耕地の四隅を決定することからはじまり、ここに細見竹を、次に細見竹の中間、縦と横の中点に梵天竹をたてる。この梵天竹相互に間縄を張り、十文字の交点に十字木を当てて各交点を直角に正したうえ、縦何間・横何間とその長さを確定する。どのような形をした耕地であっても、縦と横の十文字に竿を入れることが基本で、縦竿からはじまるがとくに横竿が大切であって、この竿取にはとくに熟練者を必要とし、また竿の入れ方には口伝があるといわれている(『地方落穂集』)。これが丈量の基本で、不定形の耕地もすべてこの応用である。

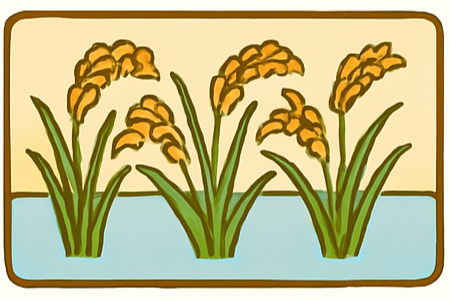

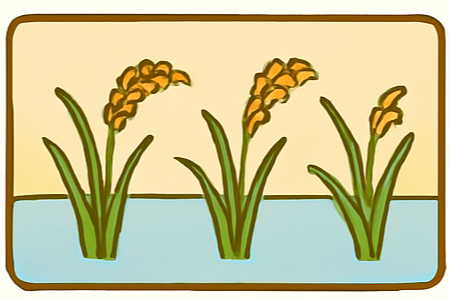

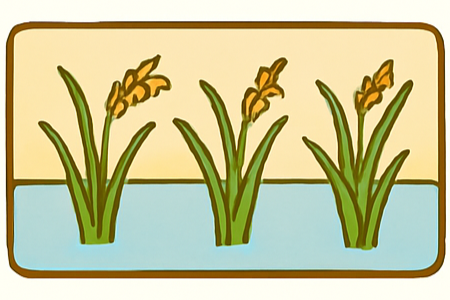

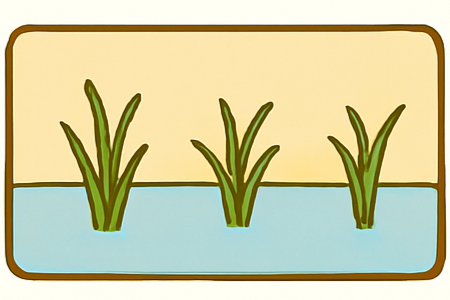

石高はどうやって決めたのですか

そして、ランクごとに1段(1反)の広さの田んぼからとれると予想される米の量を「石盛」として決めておき、石盛に面積をかけたものを「石高」としました。

検地が終わると、それぞれの田んぼの耕作者や面積などを「検地帳」という帳面に記入し、年貢を課するときの参考にしました。

| 上田 | 中田 | 下田 | 下下田 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 1石5斗 | 1石3斗 | 1石1斗 | 9斗 |

年貢の量はどうやって決めたのですか

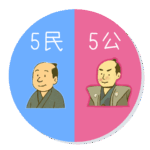

江戸時代には税率5割の「五公五民」、4割の「四公六民」がふつうでしたが、これは「検地帳」の石高をもとにしたものであり、本当は3割から4割ほどの税率で、米以外の商品作物の生産量までふくめるとそれ以下ではなかったかという説もあります。

江戸時代には税率5割の「五公五民」、4割の「四公六民」がふつうでしたが、これは「検地帳」の石高をもとにしたものであり、本当は3割から4割ほどの税率で、米以外の商品作物の生産量までふくめるとそれ以下ではなかったかという説もあります。

年貢は今とはちがって、個人ではなく、村を基準に課せられており、これを「村請制」といいました。村の責任ですべての村民の年貢を取りまとめて領主に納めるため、もしも年貢を払えない人がいた場合には、村全体でかわりに負担しなければなりませんでした。

年貢の具体的な額を決める方法には、毎年の米のとれ具合を役人が見た上で決める「検見法」や、過去の平均的な米のとれ高を基準にして毎年の年貢率を同じにする「定免法」がありました。江戸時代中期からは、「有毛検見法」といって、田畑のランクや石盛に関係なく、本当にとれた量から年貢を決める方法も用いられるようになりました。

このような方法で決められた年貢は、「免状」とよばれる書面で村に言いわたされ、村ではその書面をもとにそれぞれの村人に割りつけました。

年貢は年に何回かにわけて納める時期が決まっており、すべて終わると領主から「年貢皆済目録」をもらいました。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 検見法 | 役人が村に来て、毎年の米のとれ具合を調べた上で、その年の年貢量を決める |

| 定免法 | その村の過去数年間の平均的なとれ高をもとに、一定期間(たとえば5年間)は同じだけの年貢を負担する |

| 有毛検見法 | 田畑のランクや石盛に関係なく、本当にとれた量をもとに年貢を決める |

『地方凡例録』上巻(大石久敬原著・大石信敬補訂・大石慎三郎校訂 近藤出版社、1969年)p.160一 徳川時代の取箇ハ、享保年中より有毛検見に成り、籾五合摺、五公五民にて半〻取に極たる由

『貧農史観を見直す』(佐藤常雄・大石慎三郎 講談社、1995年)pp.114-118年貢率は村高に対する領主取分(年貢量)の百分率で算出される……このごく簡単な数式によって、幕府の享保元年(一七一六年)から天保十二年(一八四一年)までの年貢率を見れば、幕領四百万石のうち年貢米が百五十万石前後で、年貢率は三十~四十パーセントである。……近江国の膳所藩領の村々……実質的な税率は十数パーセントから二十パーセントという水準になる。……このように江戸時代の年貢率は決して高いものだと断定するわけにはいかないのである。

江戸時代の刑罰について知りたい

江戸時代の刑罰にはどんな種類がありましたか

死刑について

人の命をうばうのが死刑ですが、実は江戸時代には死刑の中にもいくつかの種類がありました。『公事方御定書』には下手人、死罪、獄門、火刑、磔、鋸挽きなどの定めがあります。

人の命をうばうのが死刑ですが、実は江戸時代には死刑の中にもいくつかの種類がありました。『公事方御定書』には下手人、死罪、獄門、火刑、磔、鋸挽きなどの定めがあります。

下手人、死罪、獄門はいずれも首をはねる刑罰、ようするに打ち首ですが、死罪は下手人よりも重く、財産を取り上げられたり町の中を引き回されたりします。獄門はさらに重く、はねた首を獄門台の上に何日間にもわたってさらされます。

火刑は放火の犯人などに用いられる火あぶりの刑、磔は木にしばりつけられた上、やりでさされる刑罰で、苦しみが長く続くざんこくなものです。鋸挽きは土の中にうめて頭だけ出しておいて、通行人に竹でできたのこぎりで首を引かせ、その上ではりつけにするものです。主人をころした場合など、特に重大な犯罪にしか用いられません。

遠島について

遠くの島などに島流しにする刑罰です。死刑に次ぐ重大な犯罪に対して用いられました。田畑や家財道具などは取り上げられ、伊豆諸島や壱岐島、隠岐島などに送られて、自力で生活しなければなりませんでした。なお、海のない藩では、島ではなくて、陸地であっても生活がむずかしい雪深い場所などに送られました。

追放について

自分の住んでいる村などから追い出され、ふたたび入ることができない刑罰です。罪の重さによって、村だけではなく、江戸や大坂などの大都市、藩内全体など、立ち入りを禁止される場所の広さがちがいます。たとえば、「江戸十里四方追放」のように、具体的に指定されていました。

その他の刑罰について

そのほか、軽いものでは手錠をかけられる「手鎖」、今の罰金に当たる「過料」、役人からしかられる「叱り」などがありました。ぬすみなどの犯罪の場合、むちでたたく「敲き」や、うでやひたいに線や「犬」、「悪」などの文字をほる「入墨」も行われました。

連座とは何ですか

時代や地方によってちがいますが、江戸時代の特にはじめのころには、本当に罪をおかした人だけではなく、その家族や親族も同じように罪を問われる「連座」が行われていました。

時代や地方によってちがいますが、江戸時代の特にはじめのころには、本当に罪をおかした人だけではなく、その家族や親族も同じように罪を問われる「連座」が行われていました。

また、個人としての実行犯がさばかれるだけではなく、村などの集団全体としての罪を問われる場合もあり、だれかの身代わりで刑罰を受けることもありました。

■ 天正北郷樋事件

瓦林村と鳴尾村で農業用水をめぐって争い、豊臣秀吉の「喧嘩停止令」をやぶったとして、鳴尾村から25人、瓦林村から26人が選ばれて処刑された。このとき父の身代わりで13才の少年も処刑された。

■ 久留米藩大一揆

久留米藩の新税に反対して10万人が筑後川の河原に集まり、庄屋や商人の家を打ちこわした。責任をとって5人の大庄屋のうち1人をくじ引きで処刑することになり、高松八郎兵衛がくじ引きに負けて処刑されたといわれる。

■ 大保木山騒動

米がとれない山奥なので年貢をお金(銀)で納めたいと強訴したとして、庄屋の工藤治兵衛らが処刑されることになった。このとき治兵衛に連座して家族5人も処刑されたが、その中に4~5才の男の子がいた。

江戸時代には拷問があったのですか

今では刑事裁判にあたり、指紋やDNA(ディーエヌエー)型などの科学的な証拠が重視されるようになっていますが、江戸時代には自分で罪をおかしたことを告白する「白状」を重視していました。

今では刑事裁判にあたり、指紋やDNA(ディーエヌエー)型などの科学的な証拠が重視されるようになっていますが、江戸時代には自分で罪をおかしたことを告白する「白状」を重視していました。そのため、役人がつかまえた容疑者を自白させるための拷問がしばしば行われていました。

とはいっても、正式な拷問の手続きは『公事方御定書』の中で決まっており、人ごろしや火付け、盗賊などの重大犯罪であって、証拠があるのに自白しない場合などにかぎられており、しかも、あらかじめ幕府の老中に願い出ることが必要でした。

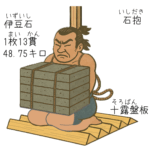

このような正式な拷問は手続きがめんどうなので、「牢問」とよばれる正式ではない拷問として、むちで打ったり、石をかかえさせたりといった方法もありました。

牢問であっても証拠があるのに自白しない場合などにかぎり、当日は医者をよんで手当をさせるなど、やみくもに拷問をしたわけではないといわれていますが、それにしては義民とされる人びとが牢屋で亡くなるケースは少なくありません。

これらの拷問に加えて、牢屋の中は不潔でかいせん(ダニのせいで皮ふがかゆくなる)などの病気にかかりやすかったことも、多くの人びとが判決を待たずに亡くなった理由といえます。

『徳川政刑史料拷問実記』(佐久間長敬 南北出版協会、1893年)p.5幕府に於ては、笞打、石抱、海老責を責問といひ(牢屋にて執行ふ故に略して牢問とも云)釣責を単に拷問とのみ唱へし

■ 飯山騒動

飯山藩領で起きた百姓一揆の頭取として西山九兵衛がつかまり、無実をうったえたものの、連日にわたる石抱きの拷問にたえかねて頭取であると白状してしまい、打首獄門となった。

『実説信州飯山騒動』(西原三郎編著 飯山騒動刊行会、1972年)

只々拷問、つよく日々ニ御座候而、石の八十〆目もだき居是非/\頭取之由不申候内は、ゆるめ無之……日々拷問故無実之罪ニ落入……

ここまで見てくれたみなさんへ

ここまで義民についていろいろと説明してきましたが、説明を見て何か心に思うことはあったでしょうか。

「法律がおかしい」と思った人は、ぜひ国会議員になって、おかしな法律を変える仕事をしてください。

「法律がおかしい」と思った人は、ぜひ国会議員になって、おかしな法律を変える仕事をしてください。

「裁判にえこひいきがある」と思った人は、ぜひ裁判官になって、公平な裁判が受けられるようにしてください。

「みんなが食べ物にこまらないようにしたい」と思った人は、ぜひ農業者になって、米や野菜をいっぱい作ってください。

「まずしい人を助けたい」と思った人は、ぜひ社会福祉士になって、まずしい人の相談に乗ってください。

「たたりをしずめなければ」と思った人は、ぜひお坊さんになって、うかばれない義民の霊を供養してください。

義民について考えることは、何百年も前の遠い昔のことを調べるだけにとどまりません。

このような時代に後もどりしないために、みなさんがこれからできることは何かを考えること、将来どんな仕事を通じてそれができるようになるかを考えることも、同じようにたいせつなことなのです。

直訴はそれほど重い罪ではない

直訴はそれほど重い罪ではない