元文元年(1736)、前年に大規模な百姓一揆が起きていた綾部藩領では、丹波国何鹿郡栗村(今の京都府綾部市)の高橋吉次郎が強訴の罪をもって打首となりました。吉次郎が葬られた本福寺では、供養のために吉次郎の名を刻む梵鐘が鋳造されたほか、別に首塚とされる題目碑についての伝説も残されています。

義民伝承の内容と背景

このような状況下、同年春の丹波国何鹿郡栗村では、村入用の徴収額が多すぎるとして百姓衆と庄屋・年寄らの村役人とが対立し、百姓衆が人数を集めてたびたび寄合を開くなど「徒党かましき儀」があったものの、大庄屋のとりなしにより和解が図られました。

また、享保20年(1735)7月30日には、年貢高を決める作柄調査に当たる「検見」(けみ)の下見のため、藩が領内の大庄屋を郡奉行のもとに集めていたところ、栗村組はじめ綾部組、中筋組などから多くの百姓が綾部城下に押し掛け、洪水で飢え死にしそうなので「御救」が必要だと、大手門前で鎌を手にして口々に訴える大規模な一揆が起こりました。『役所日記抜書』には、この様子が「百姓共凡人数大手御門迄大勢相詰御救之願洪水ニ付必至と給物無之及渇命候願口々声高ニ申鎌なと持参嗷訴(ごうそ)仕候」と記されています。

続く12月3日には栗村の騒動が再燃し、庄屋の九郎兵衛宅に百姓衆が押し掛け、「夫銭米帳 役米帳 夫銀帳此方へ相渡シ見セ可被下(くださるべし)」と村入用に関わる帳簿の開示を要求し、これを拒否する庄屋との押し問答になりました。大庄屋の裁定で翌々日には帳簿が開示されますが、このとき栗村の吉次郎と伊右衛門が帳簿の内容をかわるがわる読み上げ、他の百姓に指図をして書き取らせたということです。

百姓衆は寄合に参加しない者を村八分にすると申し合わせ、連判して結束を図るとともに、庄屋らの不適正な支出を追及したり、費用を割り当てる際の立会いを要求するなど、その後も村入用を巡る交渉を続けました。しかし、「仕来(しきたり)」に従って適正処理していると主張する庄屋らとの溝は埋まらず、元文元年(1736)の正月をもって交渉は決裂となりました。

同年7月に栗村庄屋・年寄らが連名で大庄屋の与左衛門に提出した内容とみられる『乍恐(おそれながら)差上ケ申返答口上之覚』という古文書には、百姓衆の動向について、「去卯之十二月又々百姓衆社堂へ寄会無高人ニ至迄相かたらい当正月早々より右之人数若宮様へ寄会飯酒抔(など)たべ申其場へ出不申者ハ組ヲはぶき村ヲはづし候と申合候ニ付惣村不残罷出(まかりいで)一々連判仕り夥敷(おびただしき)騒動ニをよび候」とあります。

くわしい経緯は伝わっていないものの、これら一連の騒動に関連して、強訴の罪に問われた吉次郎は、元文元年(1736)8月22日、34歳にして由良川の味方河原で打首となり、その首は獄門に懸けられました。吉次郎は栗村百姓・高橋平九郎の弟であり、剣術・槍術・棒術といった武芸を極めるなど、村の中でもひとかどの人物と目されていたようです。

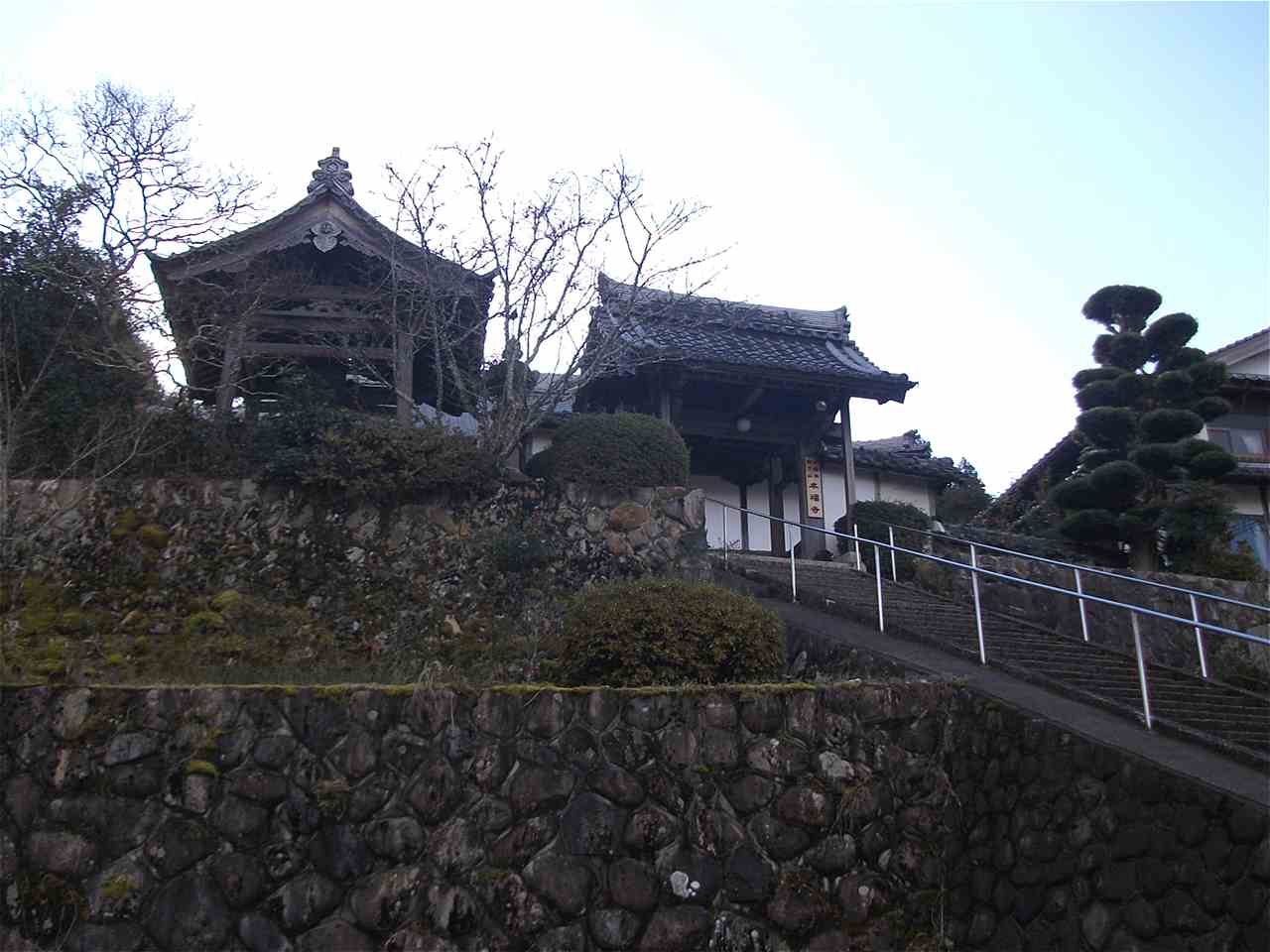

吉次郎の胴体は高津村(今の綾部市)の本福寺に葬られたほか、元文4年(1739)冬には「能覚ニ群萌一(ぐんもう:生きとし生けるもの)、夢者全醒」などの銘とともに「高橋氏次男吉次郎、法名 法岸院智貞」とその名を刻む梵鐘も鋳造されました。梵鐘にもともと刻まれていた講中4人と鋳物師の名前は後から不自然に削り取られており、栗村吉次郎の強訴伝説をいち早く紹介した加藤宗一著『三丹百姓一揆物語』は、その理由について、「藩のキヒにふれたことは、吉次郎強訴と関連しているだけに想像に難くない」としています。当時住職を務めていた本如院日庠上人もまた、三岳(今の福知山市)の妙福寺に追放されたということです。

なお、当初鋳造された梵鐘は、昭和17年(1942)、いわゆる「くろがねの動員令」により国に供出されたため現存せず、鐘銘の写しのみが本福寺に残されていましたが、義民供養を目的とした貴重な梵鐘であることが明らかとなったため、昭和26年(1951)に地元の寄付を募って再鋳され、翌年の昭和27年(1952)には撞始式が催されました。

さらに、強訴に先立つ正徳元年(1711)、吉次郎の父・高橋三左衛門は、夭折した2人の我が子を弔うため、栗村と福垣村との村境にある墓地近くの土手に「南無妙法蓮華経 萬霊 浄春童子 妙二童女」と刻む題目碑を建てています。吉次郎の家は酒屋を営んでおり、多数の使用人を抱えていましたが、そのうちの一人が暗夜の稲光にまぎれて晒されていた吉次郎の首を盗み出し、碑の下に埋葬したという首塚の伝説も残ります。

参考文献

『中筋村誌』(中筋村誌編纂委員会編 中筋村誌編纂委員会、1960年)

『綾部市史』史料編(綾部市史編さん委員会編 綾部市、1977年)

佐野英生「元文元年栗村騒動に現われたる苛斂誅求と義人吉次郎について」『綾部史談』創立十周年記念特集号(綾部史談会編 綾部史談会、1960年)

栗村吉次郎の墓の場所(地図)と交通アクセス

名称

栗村吉次郎の墓

場所

京都府綾部市高津町松ケ崎16

備考

「栗村吉次郎の墓」は、綾部市高津町の日蓮宗「本福寺」境内、本堂左手にある墓地の手桶棚のすぐ脇に、経緯を記した「義民之碑」とともに建てられています。JR山陰本線「高津駅」から南側に見える山麓に向かって歩いて15分、県道8号福知山綾部線沿いの「協立病院前」バス停から歩いて10分ほどです。JR山陰本線・福知山線、丹鉄宮福線「福知山駅」から京都交通バス(福知山線)に乗車して約20分、JR山陰本線「綾部駅」から同一路線に乗車して約10分で「協立病院前」バス停に到着します。

関連する他の史跡の写真

題目碑

題目碑 本福寺山門と鐘楼

本福寺山門と鐘楼 味方河原

味方河原

武士に「もの言う」百姓たち: 裁判でよむ江戸時代

武士に「もの言う」百姓たち: 裁判でよむ江戸時代