夏休みの宿題のひとつとして、社会科の自由研究がある学校も少なくありません。

でも、自由研究のテーマを何にしようか考えても、なかなか見つからなくて、なやんでしまうことはないでしょうか。

そんなときには、小学校の3年生や4年生のときに、みなさんが住んでいる地域について勉強したことを思い出してみてください。

「むかし、『義民さん』とよばれたりっぱな人がいて、石碑にその人がしたことがくわしく書かれている。」

そんな話を聞いたことはないでしょうか。

もしも「義民」について、もっと知りたいと思ったならば、夏休みの社会科自由研究のテーマに選んでみるのもよいでしょう。

自由研究のテーマを決めよう

自由研究をするには、まずはテーマを決める必要があります。

たとえば、次のようなことを考えてみると、よいテーマが見つかるかもしれません。

- 学校の授業の中で、もっとくわしく知りたいと思ったこと。

- 自分の身の回りでふしぎに思ったこと。

- 本やテレビを見ていて気になったこと。

- 旅行に行った場所で見てびっくりしたこと。

世界全体や日本全体のような広い地域をテーマにするよりも、自分の住んでいる場所を中心にテーマを決めたほうが、あとでまとめやすいのでおすすめです。

世界全体や日本全体のような広い地域をテーマにするよりも、自分の住んでいる場所を中心にテーマを決めたほうが、あとでまとめやすいのでおすすめです。

また、お墓や記念碑、神社、お地蔵さんなど、何か具体的なものがあったほうが、調べるための手がかりが見つかりやすいです。

ここでは、とりあえず「地域の義民について調べる」をテーマにした場合について説明します。

計画を立てよう

いつ、どこで、何を、どうやって調べるのかを決めていきましょう。

場合によっては、あらかじめ準備しなければならないものもあります。しっかり計画を立てておけば、準備をわすれてあわてることもありません。

| 日付 | すること | 場所 | 必要なもの |

|---|---|---|---|

| 7月23日 | お墓の場所を見に行く | 近くの墓地 | 地図、カメラ、ノート、えんぴつ、消しゴム |

| 7月24日 | 図書館で歴史を調べる | 市立図書館 | 貸し出しカード、ノート、えんぴつ、消しゴム |

| 7月25日 | 町の人にインタビューする | 公民館 | カメラ、ボイスレコーダー、ノート、えんぴつ、消しゴム |

| 7月26日 | 写真を整理する | 自宅 | パソコン、プリンター |

| 7月27日 | 模造紙にまとめる | 自宅 | 模造紙、カラーペン、定規、えんぴつ、消しゴム、のり |

どんな調べ方があるでしょうか

本で調べる

本で調べる図書館に行けば、たくさんの本があるので、調べたいことがすぐに見つかります。

特に、インターネットでは見つからないような、大きな写真や地図がのっている本や、古い時代の本もあるので、よりくわしく調べることができます。

まわりがしずかなので、本をよんだりメモをとったり、落ちついて調べごとができるのも、図書館のよいところです。

インターネットで調べる

インターネットで調べるパソコンやタブレットがあれば、インターネットでほしい情報をすぐに調べることができます。

たとえば、Google(グーグル) や Yahoo!(ヤフー) で、「義民ってなに?」と質問すると、いろんなホームページや写真、動画が出てきます。

わざわざ図書館に行かなくても、家や学校からすぐに調べられるのが、インターネットのすごいところです。

本にはまだのっていない、最新のニュースやイベントを調べるのにもぴったりです。

現地に行ってみる

現地に行ってみる現地に行くと本物を見られるので、本やインターネットだけではわからなかったことが、新たに発見できることもあります。

また、現地で写真をとったり、イラストをえがいたりしておけば、発表やまとめのときに、よりわかりやすく説明することができます。

神社やお寺、資料館などで、おとなの人にインタビューできることもあります。

町の人に聞いてみる

町の人に聞いてみるおじいさんやおばあさんは、自分で実際に体験したことを話してくれるので、昔のことをくわしく知ることができます。

町の人だけが知っている「地元のひみつ」や「なつかしい話」もあります。

町の中には、まだ義民の子孫の人が住んでいることもあります。その場合は、昔からの言い伝えを聞いたり、昔の人が書いた日記を見せてもらえるかもしれません。

実際に調べてみよう

計画にしたがって、実際に町に出て調べてみましょう。

あらかじめ「調べカード」を作って記録すると、あとでまとめるときに便利です。

「調べカード」には、1まいに1つのテーマ・1つの情報を書いていきます。

あとでカードを並べかえて、順番を変えたり、グループにわけたりできるので、自由研究のまとめがしやすくなります。

|

テーマ(タイトル):__________ しらべたこと: ____________________ ____________________ しらべた場所(本・人・ホームページ): ____________________ 日付:__年__月__日 |

調べ方ごとのポイント

本で調べる

図書館の「郷土図書コーナー」には、みなさんが住んでいる地域について書かれたさまざまな本が並んでいます。まずは「郷土図書コーナー」を中心に本をさがします。

図書館の本は、NDC(エヌディーシー・日本十進分類法)という決まりにしたがって、本だなの上に並べられています。もしも「郷土図書コーナー」に参考になる本がない場合には、「200」番台の本だなをのぞいてみましょう。

NDC(エヌディーシー)とは

NDC(エヌディーシー)というのは、本を順番に分けて並べるための決まりごとです。

NDC(エヌディーシー)というのは、本を順番に分けて並べるための決まりごとです。

図書館には、いろんなテーマの本がたくさんあるので、順番が決まっていないと、どこにどのような本があるのか、すぐにわからなくなってしまいます。

そのため、本のテーマにしたがって、0から9までの数字でグループに分けています。

数字は3けたからなっているので、たとえば「歴史」の本が見たい場合は、200番台の本だなをさがせばよいのです。

さらにこまかく番号を追ってみると、210番台が「日本の歴史」、220番台から270番台が「世界の歴史」、280番台が「伝記」、290番台が「地理」の本だなとなっていることもわかるはずです。

| 分類 | たとえばこんな本があります |

|---|---|

| 000 総記 |    |

| 100 哲学 |    |

| 200 歴史 |    |

| 300 社会科学 |    |

| 400 自然科学 |    |

| 500 技術、工学 |    |

| 600 産業 |    |

| 700 芸術、美術 |    |

| 800 言語 |    |

| 900 文学 |    |

図書館のリクエスト制度を使おう

図書館のどこをさがしても読みたい本がなかったときは、どうすればよいでしょうか。

図書館のどこをさがしても読みたい本がなかったときは、どうすればよいでしょうか。

県立図書館や市立図書館には、「リクエスト制度」とよばれるしくみがあります。

図書館を使う人から本のリクエストがあり、その本がほかの人にとってもためになるようであれば、図書館はお金を出してその本を買ったり、作者にただで寄付をお願いしたりします。

もしもリクエストした本が図書館の本だなに並べば、いつでも貸し出しを受けて読むことができるようになります。

また、別の図書館には読みたい本があるものの、あなたが利用している図書館にはない場合、「相互貸借制度」というしくみを使って、その本を取りよせることもできます。

ただし、お金(郵便料金)がかかることもあるので、おとなの人に相談してください。

インターネットで調べる

みなさんが住んでいる県や市の公式ホームページ、その他のホームページを検索して調べます。

もちろん、わたしが作ったホームページにも、さまざまなことが書かれていますので、自由研究の参考にしてください。

「どこで調べたか」をわすれないようにするため、自分が見たホームページのアドレス( http://◯◯◯.◯◯◯/ )は、かならず「調べカード」に書いておきます。

なお、インターネットの文章は、本とは違い、専門家の書いたものばかりではありません。ときどきまちがっていたり、ウソが書いてあったりすることがあります。なんでも信じてしまわずに、おかしいところがないかどうかを、自分でチェックしましょう。

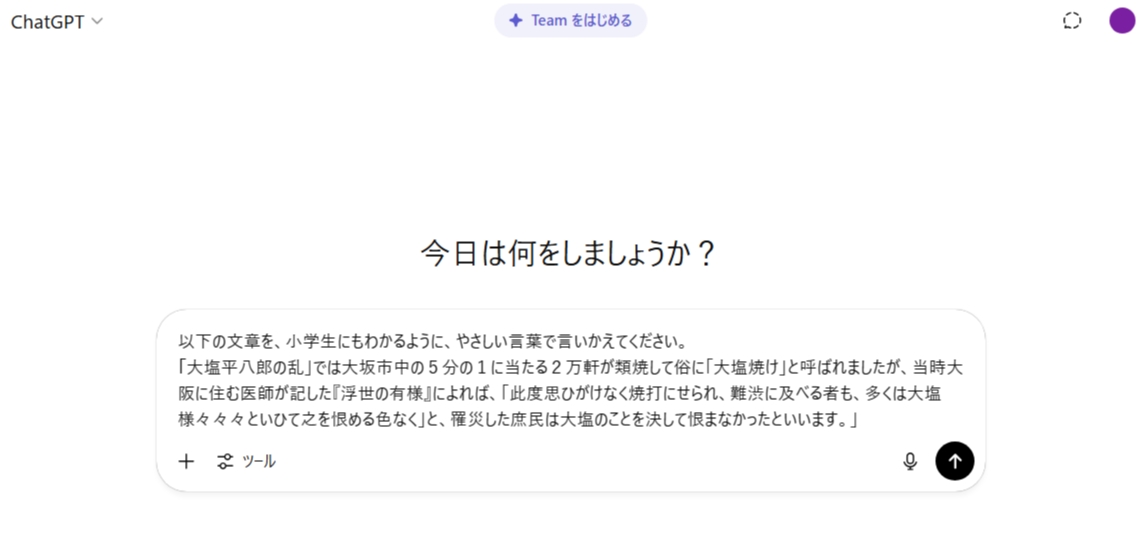

むずかしい文章はAI(エーアイ)でほんやくする

「人間のように考えたり、答えたりできるコンピューターの頭脳」のことを、AI(エーアイ)といいます。

「人間のように考えたり、答えたりできるコンピューターの頭脳」のことを、AI(エーアイ)といいます。

こうしたAIの中でも、ChatGPT(チャットジーピーティー)は、人間と話しをたり、質問に答えたりするのがとくいです。

もしもインターネットで見つけたむずかしい文章を、小学生にもわかるように、できるだけやさしい言葉でいいかえたい場合には、次のようにChatGPT(チャットジーピーティー)に命令する方法があります。

ただし、ChatGPT(チャットジーピーティー)には年齢制限があるので、おとなの人にお願いしてください。

(ここに文章をはりつける)

たとえば、このホームページにある「若宮社(今村久兵衛と片平騒動)」の文章をChatGPT(チャットジーピーティー)にやさしくいいかえてもらったところ、次のようになりました。

昔、江戸時代のはじめごろ、今の愛媛県に「片平村(かたひらむら)」という村がありました。そこは山の上にあって水がすくなく、田んぼに水を引くのがむずかしい場所でした。でも、大きな川(重信川)がときどきあばれてこわかったので、人びとはこの土地でくらすしかありませんでした。

☑️村がひどい日照りに

ある年(1630年)、雨がぜんぜんふらなくて、お米が育たない「日照り(ひでり)」がおこりました。

そこで、村をまとめる「庄屋(しょうや)」の今村久兵衛(いまむら きゅうべえ)さんは、

「今年はお米がとれなかったから、年貢(ねんぐ=おさめるお米)をへらしてください」と、えらい人(代官)にお願いしました。

でも、そのお願いは聞いてもらえませんでした。

☑️村人たちがおこった

とてもこまった村の人たちは、「もうどうでもいい!」とおこってしまい、

田んぼに火をつけて、虫のついたイネをぜんぶ燃やしてしまいました。

それを見たお殿さまの役人たちは、「税金をはらいたくないからわざと火事にしたのでは?」とおこり、たくさんの村人をつかまえてしまいました。

☑️久兵衛さんのゆうきある行動

それを見た久兵衛さんは、村の人たちを助けたいと思い、

「火をつけたのは自分が命令したからです」と役人にうったえました。

そのおかげで、つかまっていた村人は助かりましたが、

久兵衛さんはばつとして「はりつけ」(たてられた木にしばりつけられる刑)にされてしまいました。

家族も村から追い出されました。

☑️いまでも人びとにしたわれている

久兵衛さんがなくなってから100年ほどたったとき(1728年)、村の人たちは「百年祭(ひゃくねんさい)」というおまつりをして、おはかをたてて、ありがとうの気持ちを伝えました。

お寺の中には「若宮さま(わかみやさま)」という名前で久兵衛さんがまつられています。

今でも、毎年8月になると、町の人たちが久兵衛さんのために供養(くよう)=おまいりの行事をおこなっています。

また、「きゅうべえ通り(どおり)」という名前の道や、「今村久兵衛顕彰碑(けんしょうひ)」という石の記念ひもあります。

💬まとめ

今村久兵衛さんは、自分のことより村のみんなの命とくらしを守ることをえらんだ人です。

だから、今でも多くの人がそのやさしさとゆう気をたいせつに思っているのです。

学校ではどうしてAI(エーアイ)を使わないの?

こんなに便利なAI(エーアイ)ですが、学校ではあまり使わないことが多いようです。

それにはいくつかの理由があります。

情報が正しくないおそれがある

AI(エーアイ)はとても便利ですが、ときどきまちがった情報や古い情報を答えてしまうことがあります。

人間とはちがって、自信がないときにうつむいたり、小声になったりすることもありませんので、答えがどれほど正しいのか、見た目からはわからないのも問題です。

学校は正しい知識を学ぶ場所なので、うそか本当かわからないAI(エーアイ)の答えをそのまま使うわけにはいきません。

■ 最も画数が多い漢字(=むずかしい)

■ 最も画数が多い漢字(=むずかしい)

「鬱(うつ)」

学年:6年生で習う(※)

画数:29画

意味:気分がふさいで晴れないこと

著作権の問題がある

みなさんは、何時間もかけて自分が作った文章やイラストを、ほかの人に勝手に使われてしまい、くやしい思いをしたことはありませんか。

そのようなことをなくすため、文章や絵、音楽などの作品には、「著作権」というルールがあります。

法律の決まりにより、作った人の許可がないのに、作品を勝手にコピーしたり、自分のものとして使うことは禁止されています。

ところで、ChatGPT(チャットジーピーティー)は、たくさんのホームページの内容をもとにして、質問に答えたり、お話を作ったり、イラストをえがいたりしてくれる、すごいプログラムです。

ところで、ChatGPT(チャットジーピーティー)は、たくさんのホームページの内容をもとにして、質問に答えたり、お話を作ったり、イラストをえがいたりしてくれる、すごいプログラムです。

しかし、別のだれかが書いた文章やイラストに、とてもよくにた答えを出してしまうことがたまにあります。

それをそのまま使ってしまうと、「別の人の作品を、自分が作ったふりをして出した!」ということになって、著作権のルールをやぶってしまうことになりかねません。

自分自身で考えられなくなってしまう

ChatGPT(チャットジーピーティー)に質問をすると、すごいスピードで答えを出してくれます。

ChatGPT(チャットジーピーティー)に質問をすると、すごいスピードで答えを出してくれます。

そのため、わからないことがあると、いつでもChatGPT(チャットジーピーティー)にたよりきりになってしまい、自分でものごとを考えることをしなくなってしまいます。

ChatGPT(チャットジーピーティー)はときどきまちがった答えをすることがありますが、自分の頭で考える習慣がないと、まちがいに気がつかずに大失敗をしてしまうかもしれません。

現地に行ってみる

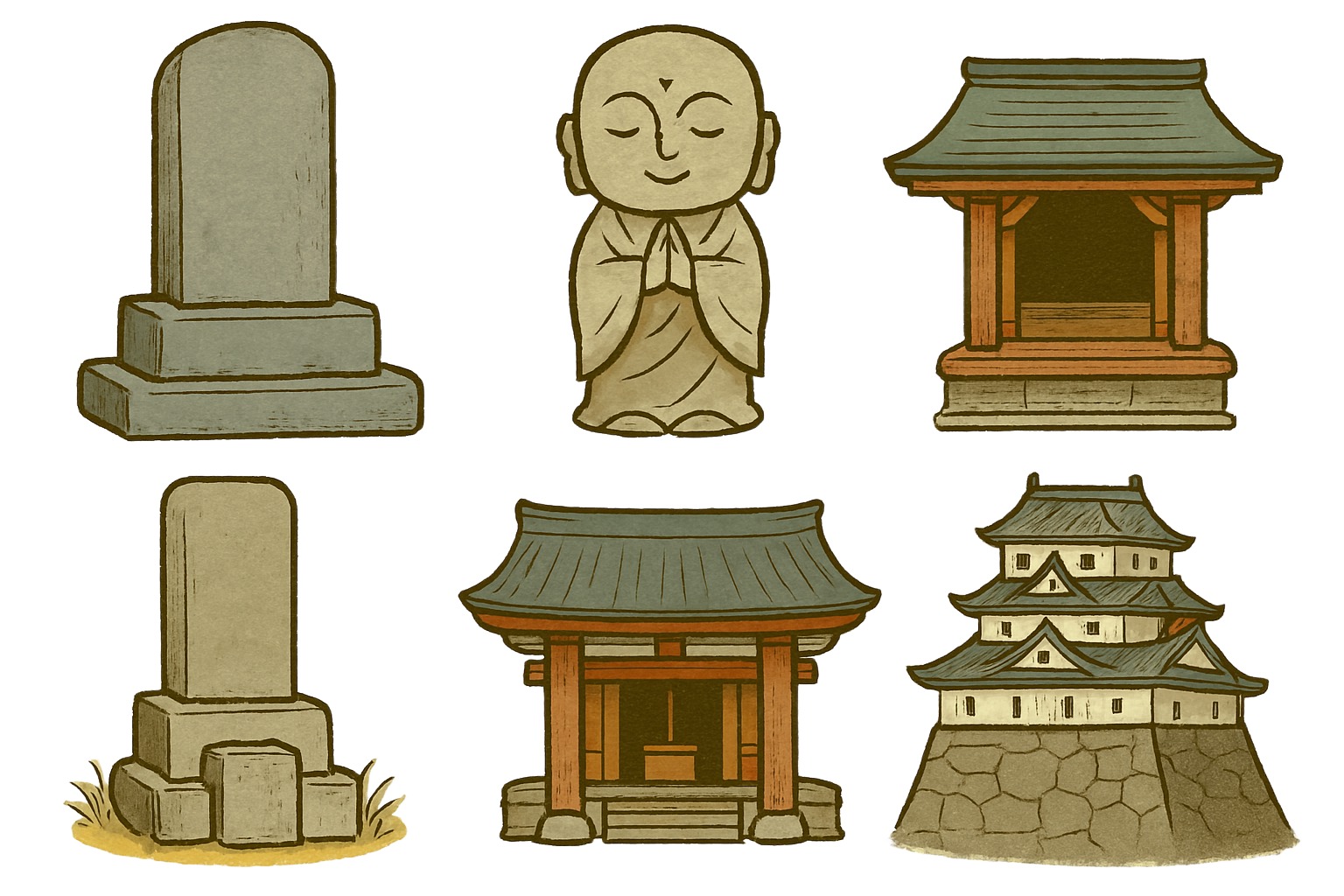

義民にかかわりのある場所はいろいろあります。

義民にかかわりのある場所はいろいろあります。

記念碑、お地蔵さん、ほこらやお堂、お墓、お寺や神社、お城、その他の遺跡です。

現地に行って、実物をよく観察して、気づいたことがあれば、「調べカード」にくわしく記録しておきます。

これらの場所は、人や車の通りのはげしい場所だったり、逆に、道にまよいそうな山の中だったりすることがあります。安全のため、ひとりで出かけず、家の人といっしょに行くのがよいでしょう。

現地では写真をとったり、イラストをえがいたりすることがありますが、特に写真については、ほかの人がうつってしまうとトラブルになることがあるので、まわりの人にも気をつけることがたいせつです。

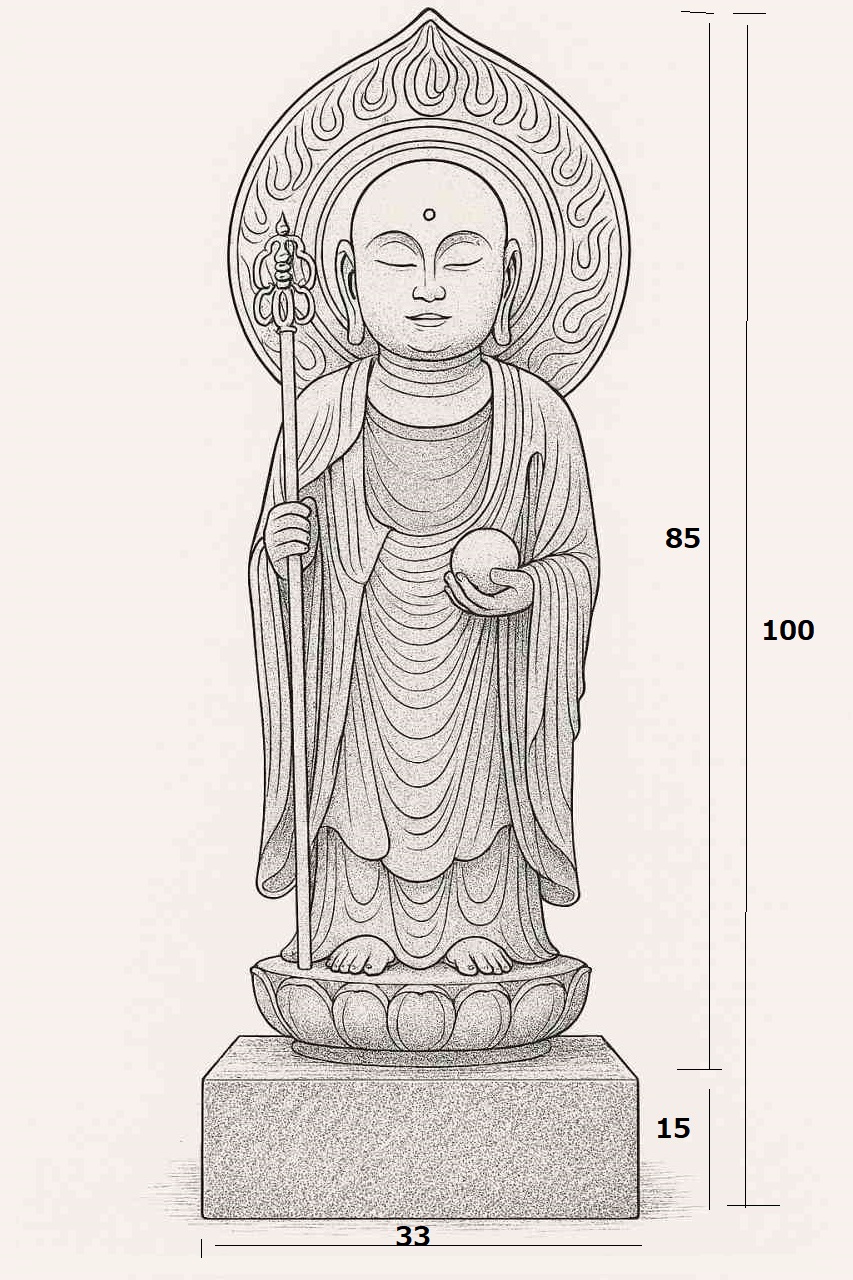

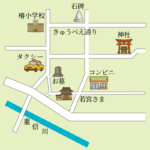

調査票を作ろう

博物館や資料館など、歴史を専門に研究している機関では、記念碑やお地蔵さんなどを見つけたときに、次のような「調査票」で記録することが多いようです。

「調査票」には、どこに、何があるのか、大きさや形はどんなようすか、文字が書かれているかなどの情報が、ひと目でわかるように工夫されています。

もしも現地に出かけたなら、例にならって「調査票」を作ってみるのもおもしろいです。

| 石 仏 調 査 票 | ||

|---|---|---|

| 番号 | 1234 | 像容

|

| 地区 | 緑山 | |

| 種類 | 地蔵 | |

| 寸法 | 100cm | |

| 年代 | 安政3年(1856年) | |

| 形態 | 丸彫 | |

| 材質 | 安山岩 | |

| 備考 | 台座銘あり 安政三丙辰年 九月十八日 施主 寅吉 |

地図 |

町の人に聞いてみる

町の人に話しを聞く前に、次のように、聞いてよいかどうかを確認しましょう。

町の人に話しを聞く前に、次のように、聞いてよいかどうかを確認しましょう。

いそがしくて時間がない人もいますし、インタビューがきらいな人もいるかもしれません。

もちろん、インタビューがおわったら、お礼をすることも忘れないようにします。

少しだけ、お話を聞かせてもらえませんか?

お話を聞かせてくれてありがとうございました。

もしも会社や博物館、資料館などでお話を聞きたいときは、相手のめいわくにならないように、行ってよいかどうか、つごうのよい日や時間があるかどうかも、あらかじめ電話や手紙でかならず確認するようにしましょう。

いくつか聞きたいことをメモしておいて、そのメモを見ながらインタビューすると、お話が進めやすくなります。

いくつか聞きたいことをメモしておいて、そのメモを見ながらインタビューすると、お話が進めやすくなります。

相手から聞いたお話をわすれないようにするため、ノートやえんぴつが必要ですが、もしもお話を録音できる「ボイスレコーダー」をもっていて、相手が許可してくれた場合は、「ボイスレコーダー」で録音しておくと、あとでまとめるときに便利です。

専門家が相談にのってくれることも

全国各地にある博物館や資料館、図書館では、専門家が夏休みの自由研究の相談にのってくれたり、自由研究の参考になるワークショップなどのイベントを開いたりすることがあります。

たとえば、次のようなものがありますので、近くであれば行ってみてもよいでしょう。

✅山梨県立博物館ほか

「合同プレゼン」

令和7年7月21日(月曜日・祝日)

山梨県内の博物館、美術館、文学館、資料館などのさまざまなしせつが「アイメッセ山梨」にあつまり、自由研究のヒントを教えてくれます。

✅川崎市立多摩図書館

「ふるさとなんでも相談会」

8月2日(土曜日)、8月3日(日曜日)

川崎北部の郷土史研究をしている「稲田郷土史会」が、みなさんの自由研究をお手伝いします。多摩区のことなら知りたいことを何でも聞くことができます。

✅土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場

「夏休みの歴史自由研究相談」

7月19日(土曜日)から8月31日(日曜日)まで

テーマの決め方やまとめ方など、歴史にかかわる自由研究について、専門職員である学芸員が相談を受けます。

✅市原歴史博物館

「夏休み自由研究・課題相談会」

7月27日(日曜日)、7月31日(木曜日)

夏休みの自由研究の進め方やまとめ方についてアドバイスをします。時間があいていればいつでも相談ができます。本や学校のタブレットなどの持ちこみもできます。

✅京都市立伏見図書館

「夏休みの宿題相談コーナー」

7月10日(木曜日)から8月11日(月曜日・祝日)まで

夏休みの宿題について、小・中学生からの相談を受け付け、京都市内のほかの図書館の本もふくめて、役立つ本をアドバイスします。

調べたことをまとめよう

今まで本やインターネットから得た情報や、現地で見てきたこと、町の人に聞いたことなどを見返してみて、自分の調べたことをわかりやすく整理してみましょう。

学校によってもちがうようですが、大きな模造紙やA4サイズの紙、スライドなどを使って発表します。

次の順番を参考にして、発表を見ている人により伝わりやすくまとめることがたいせつです。

|

タイトル(大きく目立たせる) はじめに(きっかけ) 写真や説明文 調べたこと(図や表も) まとめ・感想 参考にした資料 |

| 村のために命をささげた庄屋さん ~今村久兵衛(いまむら きゅうべえ)のお墓をたずねて~ |

||||

| しらべようと思ったきっかけ | ||||

|---|---|---|---|---|

|

学校で「むかしの人のくらし」を学んだときに、地元の人が「村のために命をかけた庄屋さんがいた」と話してくれました。 それが「今村久兵衛」という人です。 どんな人だったのか知りたくなって、お墓をたずねてみることにしました。 |

||||

| 今村久兵衛ってどんな人? | ||||

* 江戸時代のはじめごろ(1630年ごろ)、片平村というところの庄屋(しょうや)だった。 * 江戸時代のはじめごろ(1630年ごろ)、片平村というところの庄屋(しょうや)だった。* 村がおおひでりで、お米がとれず、村の人たちがこまっていた。 * 年貢(ねんぐ)をへらしてもらおうとえらい人にお願いしたけれど、ことわられた。 * 村の人たちが田んぼに火をつけたことで、たくさんの人がつかまった。 * 久兵衛さんは「火をつけたのは自分だ」と言って、人びとを助けた。 * 自分ははりつけになってしまったけれど、村人たちは助かった。 |

||||

| お墓はどこにあるの? | ||||

|

* お墓は愛媛県松山市の共同墓地の中にあります。 * ぼだい寺では「若宮さま(わかみやさま)」とよばれて、神さまのようにまつられています。 * 墓石には「今村久兵衛」と名前があり、まわりはきれいにそうじされていました。 * 花がそなえてあり、地元の人たちが大事にしていることがわかりました。 |

||||

| しらべに行った日とようす | ||||

|

* 行った日:7月23日(晴れ) * 行った人:家族といっしょに * カメラとメモ帳を持って行き、写真もとりました。 * 近くの人に「きゅうべえ通りには記念碑もある」と教えてもらいました。

|

||||

| わかったこと・かんそう | ||||

|

* むかしの人の中には、自分の命をかけて、みんなのために行動した人がいたことを知りました。 * 久兵衛さんは、とてもゆう気があって、正しいことをしたと思います。 * 今でもお墓や道(きゅうべえ通り)があって、人びとにわすれられていないことがすばらしいと思いました。 * これからも地元の歴史にもっと目をむけて、いろいろな場所を調べてみたいです。 |

||||

| 参考にしたもの | ||||

|

* 『語り継ぎたいふるさと松山百話』(松山市教育委員会 2018年) * ホームページ『義民のあしあと』(https://gimin.travelogues.jp/w56/) * 市役所の松山さんのお話(7月25日インタビュー) |

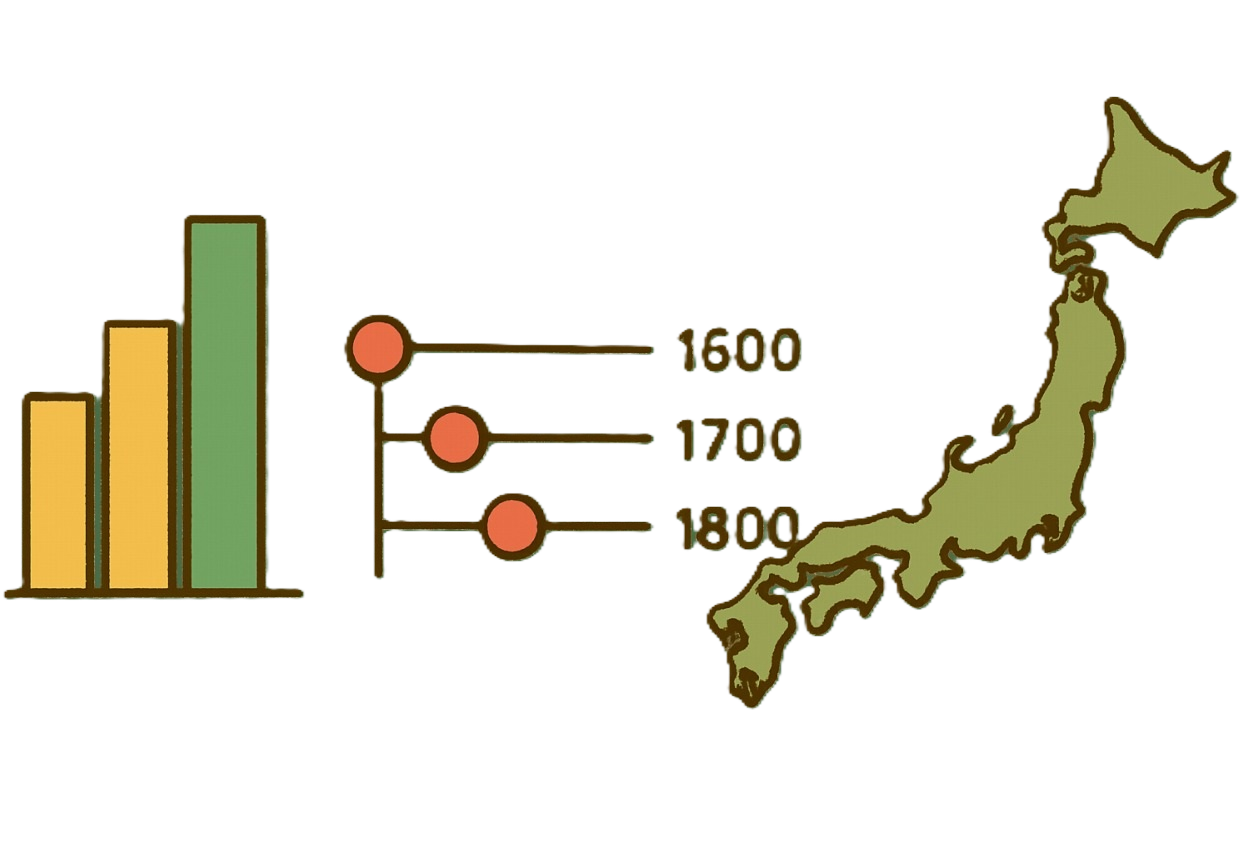

グラフ・表・地図などを活用しよう

発表を見ている人によりわかりやすく伝えるためのコツとして、グラフ・表・地図などを活用する方法があります。

発表を見ている人によりわかりやすく伝えるためのコツとして、グラフ・表・地図などを活用する方法があります。

それぞれ次のような特色がありますので、同じことを説明する場合であっても、文章だけで書くよりもぱっと見てわかりやすいはずです。

| 種類 | 特色 |

|---|---|

| グラフ | 数字のちがいや変化のようすがわかりやすい |

| 表 | 物事をかんたんにまとめられ、くらべやすくなる |

| 地図 | 場所や面積、きょりをイメージしやすい |

本の名前を書いておこう

自由研究をするにあたって調べた本やインターネットの記事、人から聞いたことなどは、「参考資料」とよばれます。

自由研究をするにあたって調べた本やインターネットの記事、人から聞いたことなどは、「参考資料」とよばれます。

調べた成果を模造紙にまとめるときには、かならず「参考資料」もいっしょに書きたしておきましょう。

たとえば、「義民のことを調べた」とだけ書いてあっても、どこで調べたのか、だれの話かがわからなければ、見た人には信じてもらえないかもしれません。

調べたときに使った本の名前を書けば、だれもが正しい情報だとわかりますし、ほかの人があなたと同じテーマをあとで調べようとするときににも役立ちます。

義民についてもっと知りたいときには

義民についてもっともくわしく知りたいと思ったら、「義民(ぎみん)についてやさしく解説します」のページを見てください。

義民についてもっともくわしく知りたいと思ったら、「義民(ぎみん)についてやさしく解説します」のページを見てください。

ここには義民のほか、百姓一揆や江戸時代の税金、刑罰についての解説があります。

すべて質問とその答えからなっていますので、下のリンクの中で気になった質問があれば、クリックしてみてください。

義民について知りたい

- 義民とはどのような人たちのことですか

- 義民の中で有名な人はだれですか

- 義民はどこに、どれくらいの人数がいたのですか

- 神様になった義民がいるのですか

- 義民が神様としてまつられた理由は何ですか

- 義民のたたりにはどんなものがありますか

- 義民の言い伝えは本当にあったことですか

差別の民俗学 (ちくま学芸文庫)

差別の民俗学 (ちくま学芸文庫)