義民の史跡

義民の史跡 若宮神社(和泉新三郎と有馬検地)

慶長6年(1601)、福知山城主・有馬豊氏が領内で過酷な検地を実施したため、丹波国天田郡厚村(今の京都府福知山市)では、未進年貢を厳しく取り立てた役人を和泉新三郎が殺害する事件が起きたと伝わっています...

義民の史跡

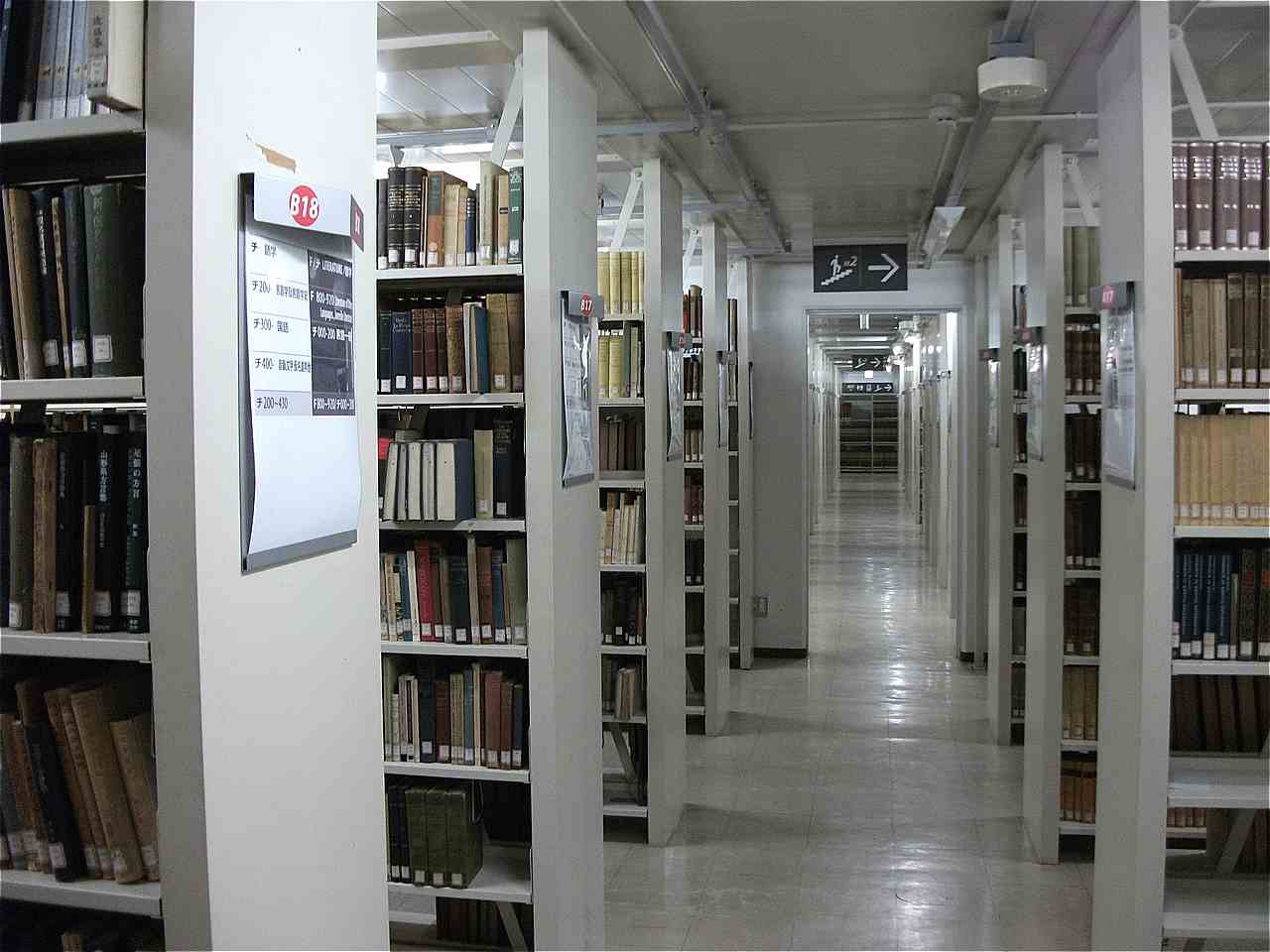

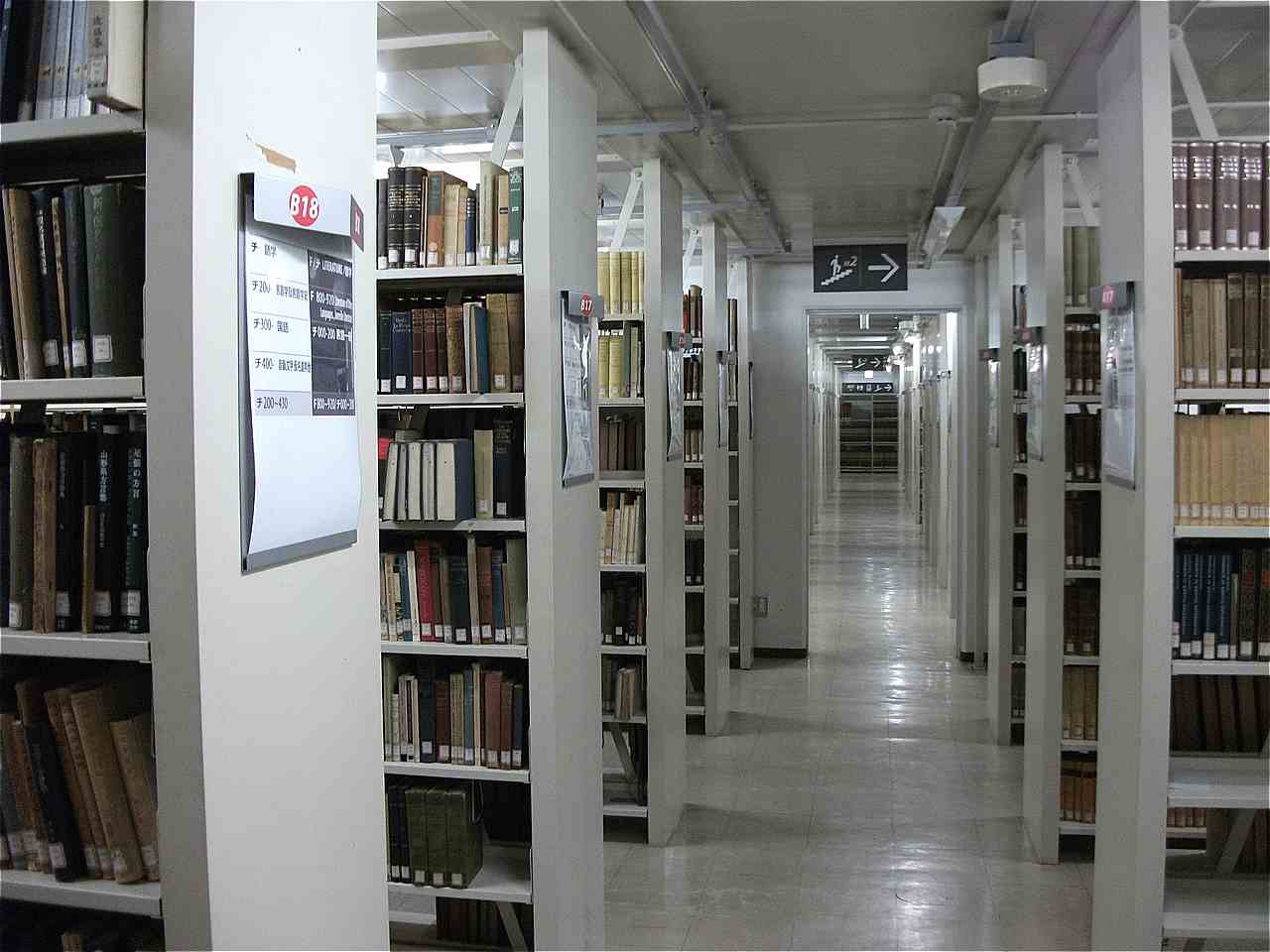

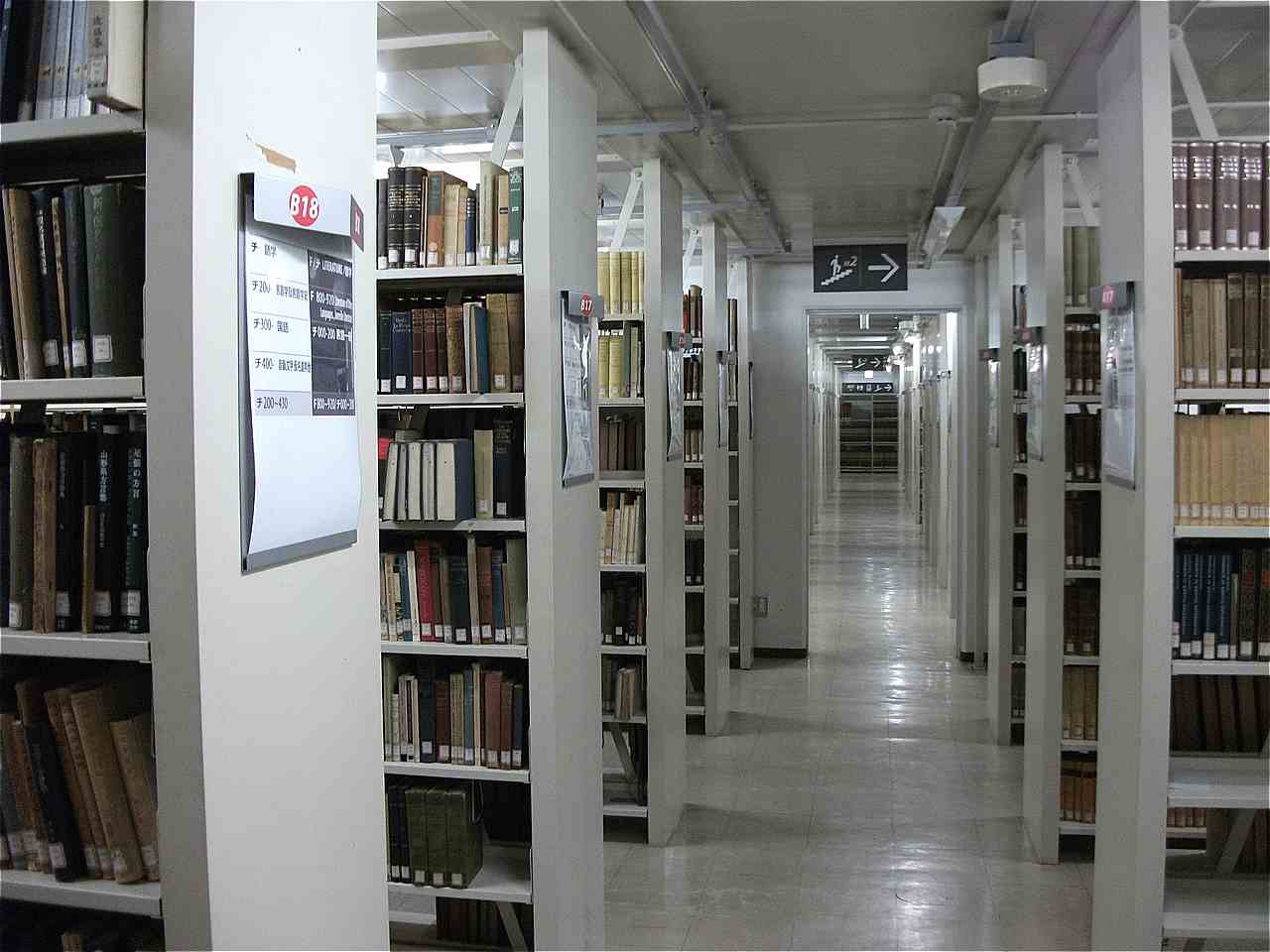

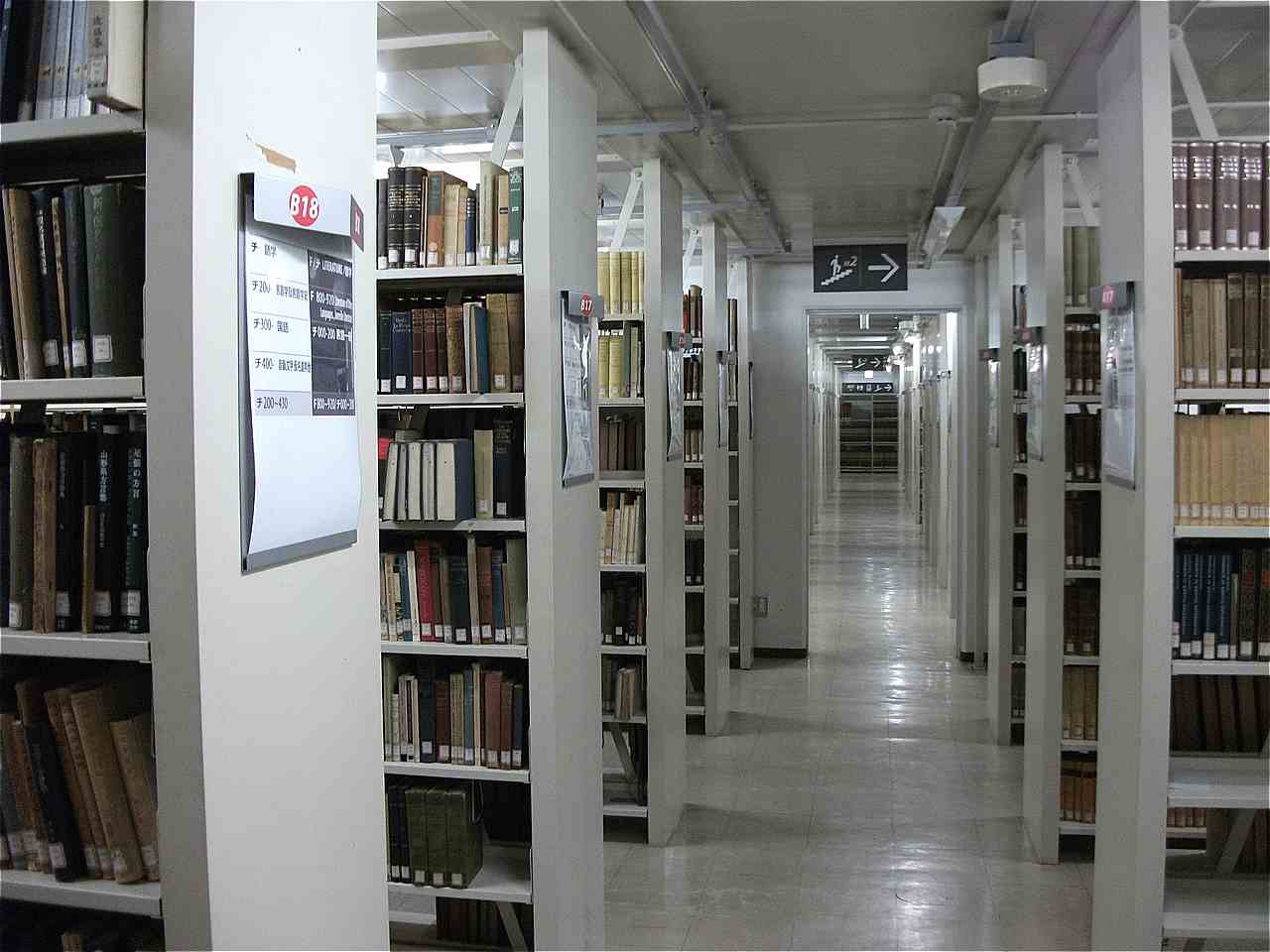

義民の史跡  書誌その他

書誌その他  書誌その他

書誌その他  書誌その他

書誌その他  書誌その他

書誌その他  書誌その他

書誌その他  先賢・循吏の史跡

先賢・循吏の史跡  先賢・循吏の史跡

先賢・循吏の史跡  先賢・循吏の史跡

先賢・循吏の史跡  先賢・循吏の史跡

先賢・循吏の史跡  先賢・循吏の史跡

先賢・循吏の史跡  先賢・循吏の史跡

先賢・循吏の史跡