義民の史跡

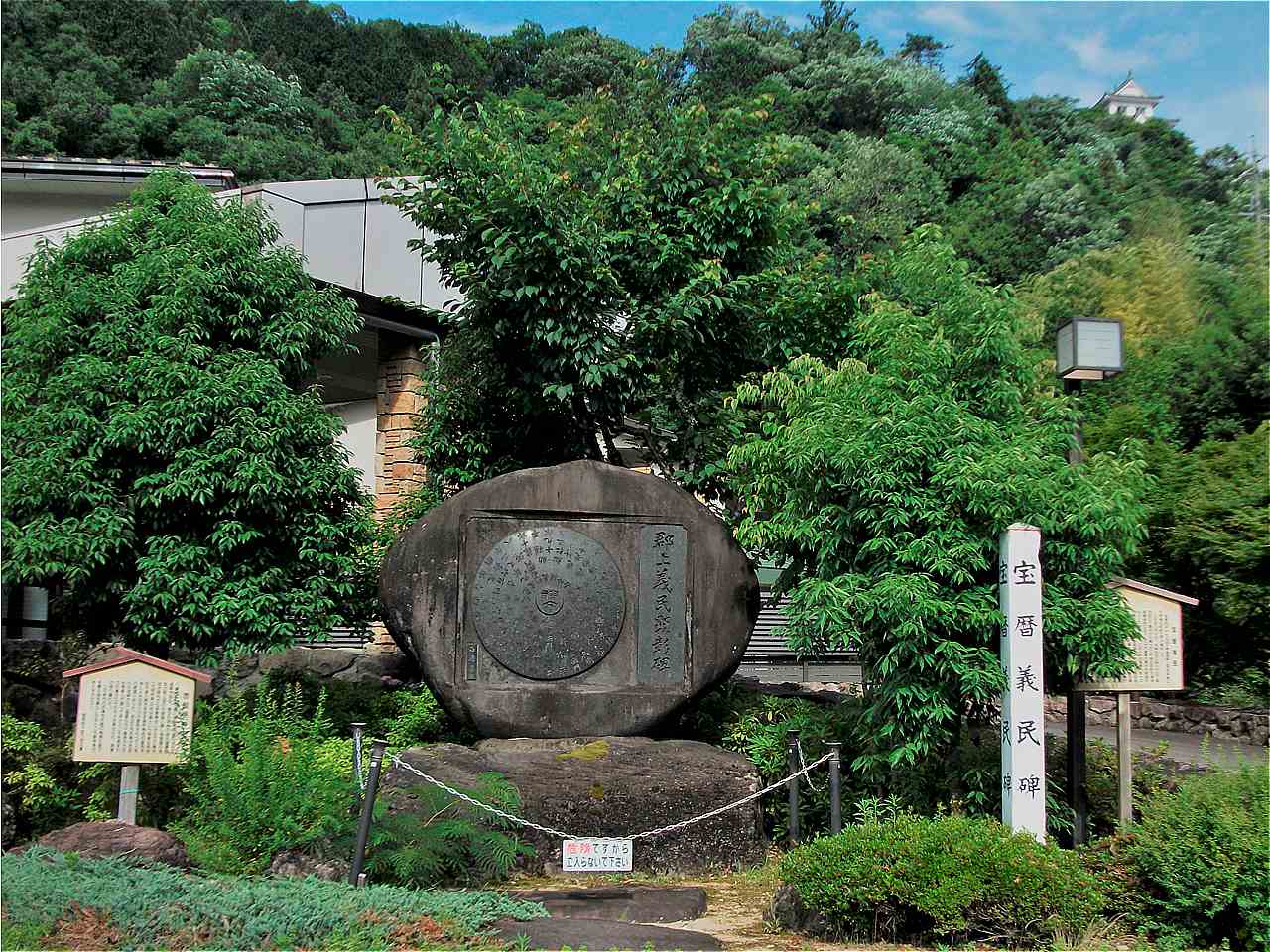

義民の史跡 山陰百姓一揆供養塔(畝原覚之丞と山陰一揆)

元禄3年(1690)、郡代の苛政に耐えかねた日向国臼杵郡山陰村(今の宮崎県日向市)の百姓たちが延岡藩領から高鍋藩領へと逃散し、幕府裁定で多数が処罰されました。その一方で藩主・有馬清純も越後国(今の新潟...

義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡